郑永年:美国国内越乱,越要提防中美关系迅速恶化

来源:观察者网

日前,中国香港中文大学(深圳)人文社科学院代行院长、全球与当代中国高等研究院院长郑永年教授在接受观察者网专访中指出,中美关系演变实际上是美国内政变化的一个反映。美国自己的问题搞定了,中美关系就有稳定的基础,美国问题搞不定,中美关系会越来越坏。

郑永年 香港中文大学(深圳)全球与当代中国高等研究院院长

采访 观察者网 陶立烽

观察者网:郑教授您好,感谢您接受观网的采访。第一个问题和您最近的新书《大变局中的机遇》有关。我们最高领导层在2017年提出了“百年未有之大变局”这一概念,那您觉得大变局现在具体体现在哪些方面?另外,现在的新冠疫情对这个百年未有之大变局又有哪些影响?

► 郑永年:这个“百年未有之大变局”,如果是看中美关系的话,在奥巴马后期已经开始了,到特朗普掌权的时候爆发出来,现在拜登时期还在延伸着。

对于这个大变局,我想很多人心里还是没有准备好。因为从80年代开始,从美国里根革命、英国撒切尔革命那时候开始了一波全球化,而且这一波全球化比以前的全球化的广度、深度、力度都要强。哈佛教授、经济学家达尼·罗德里克(Dani Rodrik)把它称为“超级全球化”(hyper-globalization)。这波全球化持续了将近40年,所以大家的心理已经适应这波全球化了。对现在这一个百年未有之大变局,大家还是心理准备不足,不管是中国人还是美国人。

撒切尔夫人与里根(图自美国新闻网站“政客”)

百年未有之大变局影响我们的各个方面,从中美贸易开始,现在影响到中美的科技、经济、人文、社会、国防、军事、地缘政治方方面面。甚至我们每一个人的生活也受到了影响,比如我们前段时间东北缺电,再比如英国的油荒,这些都和大变局有关系。就是因为之前的超级全球化,现在已经变成有限全球化,甚至有人称之为逆全球化。

我们如果不看大变局的话,很难理解身边发生的一些事情,也很难理解国家地区之间的关系变化。因为中美关系的变化,我们和欧盟、日本、印度的关系都在变化,我们处理香港问题(的态度)在变化,两岸关系在变化。

所以总体上看,我们对这一波变化还是没有太深刻的理解。大家都是比较肤浅地看待中美关系,中美关系实际上在非常深刻的变化,中美从建交到现在,现在的中美关系,无论是G2G的关系(政府跟政府之间),还是P2P(人民跟人民之间的关系),都不如从前。你看看美国的民调调查,美国90%多的人都对中国有负面看法,你再看看80年代的时候,中国改革开放的时候,邓小平7次登上美国《时代》杂志。

新冠疫情是另外一个因素。即使没有新冠疫情,中美关系也是会变。

对于这个大变局,我们最高领导2017年就有这个预判,因为他和奥巴马有那么长时间的谈话和讨论。作为两国领袖,他们对中美关系心里是有底的。只不过当时双方领导人都还是比较理性的,但是当特朗普这一个局外人上来,他就把所有的矛盾都暴露出来了。

以前我们老是说“发展是硬道理”,发展过程中会有问题,但是问题需要在发展过程中来解决,如果不发展,所有的问题都是问题。实际上中美关系也一样,大家在交往在发展,问题肯定会有,但还是可以得到解决,可现在交往很少,那么这个问题就变得更严重。

有一点大家必须看到,中美关系实际上是美国内政的一个反映。国际关系其实很简单,就是三句话:外交是内政的延伸;战争是政治的另外一种形式;所有的政治都是地方政治。如果理解这些话,就能理解中美关系。

中美关系的背景是美国的内政延伸,因为全球化影响了美国的社会,美国的中产阶级人数萎缩,从七八十年代的70%一直萎缩到现在的50%左右,这一情况反过来又影响中美关系。

2011年10月,示威者在芝加哥商品交易所和芝加哥联储银行外聚集,响应“占领华尔街”运动(图自新华网)

中美关系能不能得到改善?当然两国的交往、尤其是两国的领袖交往很重要,但是从根本来说还是取决于美国内政,美国的经济结构失衡能不能调整?美国的财富分配、收入分配能不能做得好?我们当然不喜欢特朗普,特朗普就只提倡“美国优先”,但是希望他们真正能做到“美国优先”,把美国的问题搞定。美国自己的问题搞定了,中美关系就有稳定的基础,美国问题搞不定,中美关系会越来越坏。

最近美国的一个共和党众议员(麦迪逊·考特恩,Madison Cawthorn)说如果共和党执政,就要没收所有中国在美资产。这就是民粹主义崛起的反映。作为中国人一定要意识到,美国现在对华政策越来越具有法西斯主义色彩。如果拜登真的能稳定美国国内形势,能稳定发展,对中美关系是好的。美国国内越乱,我们越要提防中美关系的迅速恶化。

郑永年新作《大变局中的机遇》,中信出版社粤港澳大湾区智库研究丛书

中美确实有制度之争

但不是民主/专制二元对立

观察者网:所以在您看来,这次的百年未有之大变局,它的根源是美国国内政治经济情况的变化?大变局中是否存在中美制度竞争的因素?

► 郑永年:拜登说中国跟美国是制度之争,说什么美国是“民主”的,中国是“专制”的。这当然这是错误的,但它确实是有制度的根源。

美国从上一波全球化里赚了很多钱,但是利益没有分配好,社会越来越分化。美国以前是一个中产社会(middle class society),现在变成富豪社会(plutocracy)。80年代以来,在新自由主义(neoliberalism)主导下,美国太过于资本主导,政府对资本没有任何的干预,完全变成以前的放任自由主义。所以造成了这样一个结果。

而中国也深度参与了全球化,为什么我们却没有发生像美国那种情况?就是因为政府跟市场之间的关系处理得好。

我们的经济也是深度全球化,虽然收入差异也是蛮大的,尤其是跟改革开放以前比较起来,但是为什么我们社会是稳定的?因为我们的中产阶层在慢慢壮大,尽管比例还小;我们还通过扶贫,尤其是精准扶贫,过去40年使8亿多人脱离绝对贫困。

记录内地脱贫成就的香港TVB纪录片《无穷之路》片段

所以对于政府和市场关系的处理,我们和美国不一样。

美国的制度因为没有能力处理和资本的关系,使得资本独大。华尔街自己造成的危机,还要用普通纳税人的钱来救。所以美国的民粹主义,从美国老百姓的角度来说也是容易理解的,资本出了那么多的问题,你还来割韭菜?把中产割到了贫困。

所以中国政府现在做的就是要防止这些问题,比如最近的反垄断,对一些过大的民营企业进行整顿,这些非常有预见性,我们不能重复美国走过的道路。

所以,“美国民主、中国专制”的二元对立是错误的,用政府和资本的关系,才能说得清楚什么叫制度之争。我们现在确实是制度之争,但不是美国所定义的制度之争。

如何实现共同富裕?

上不封顶,保底,做大中产阶层

观察者网:说到贫富差距,现在我们国内也非常关注这一问题,尤其是宣布全面小康之后就一直强调共同富裕,所以要实现共同富裕,您觉得有哪些比较可行的路径?中央也提出的三次分配具体应该怎么做?

► 郑永年:共同富裕本身就是一个世界性的难题。当今的世界基本上是三类国家。

绝大部分国家是第一类,还处于贫困状态,低度发展或者说不发达。

我们过去40年使8亿人脱贫,并且还在发展中,但世界上大部分国家仍然面临贫困。非洲撒哈拉以南大部分国家还是很贫困,亚洲的很多经济体中,经过亚洲97/98金融危机以后一直没有从危机的影响中走出来,后来又受07/08金融危机的影响,还有拉丁美洲、东欧绝大部分国家,这是一大类。第二类国家,像美国英国,它发展了,但是贫富不均。第三类是共同富裕的经济体,比如北欧那些小的福利社会,但这类少之又少。

所以我们在做的共同富裕,就是要解决一个世界性的问题。我们在摆脱绝对贫困问题上做得很出色,现在是时候解决共同富裕问题了。

现在大家都在讲三次分配,但我个人觉得我们现在的争论有点不正常。

我们现在说一次分配讲效率,二次分配讲公平,三次分配作为补充。很多人说这个说法是厉以宁先生提出来的,我想厉以宁先生也不至于提出这种说法,西方也没有这个说法,实际上也不符合事实。对三次分配的认知非常重要,如果认知不清楚,永远实现不了共同富裕。

我个人的观点,一次分配一定要讲效率,但一次分配如果不能做到基本公平的话,之后怎么做也不能公平。一次分配就是就业。一个人要富裕,要生活,要可持续发展的话,首先要通过就业,如果不就业,无论福利再好,第三次分配救济再多,你永远是个穷光蛋,能活下来就不错了。

所以我们为什么强调劳动致富?劳动致富就是一次分配,你必须通过自己的努力来改变,而不能等国家或等待人家的救济。为什么那么多国家把中小微企业放到头等大事,就是因为就业问题。西方国家包括美国这样典型的资本主义国家为什么要反垄断呢?就是为了让中小型企业能发展起来,促进更多人的就业。

同样,二次分配不能只讲公平而不讲发展和效率。如果二次分配光讲公平,那就只有福利社会了,还怎么理解凯恩斯主义这种促进经济发展的财税政策?所以二次分配不仅要讲公平,也要讲发展,也要讲效率。

那么三次分配呢?我们现在社交媒体无限制地放大三次分配,这是错的。我觉得要真正实现公平的话,就鼓励人家去赚钱,赚得越多越好。赚来的钱你要回归社会,进行三次分配。像美国欧洲都有一整套的制度来促成三次分配。

三次分配,不能说让阿里巴巴出几千亿,腾讯出几千亿,这好像抢东西了,使得企业家有害怕心理。你得有一套好的制度规则,使得他们有动机为社会做好事情,我所在的港中大(深圳)好多楼都是香港人捐赠的,然后挂一个名,这也挺好。

那用什么方法实现共同富裕,我认为有三点:

首先,上不封顶。要鼓励人家去赚钱,赚得越多越好,但是要他们回归社会,必须有一套制度性的东西,而不是“运动式”地叫人家去捐款。

第二,保底。社会底层要保护起来,就要把养老、医疗、教育、公共住房的底线兜住,它不仅是保护社会底层,还是保护中产阶级的基础。我们比较一下德国跟美国,德国和美国都有民粹主义因素,都有极右极左,为什么德国没有像美国那样的“华尔街运动”?就是因为德国的社会保障,就是保底保得好。

我感觉中国的中产阶层有点像美国了。房子那么贵,买了房子成为房奴了,小孩要上学了就成了孩奴,家人如果生一个大病,说不定要倾家荡产。

我们现在正在做社会保底,这个方向是对的,比如提出“房住不炒”,这是非常正确的。所以我这本书里也提出了软基建,软基建就是这些社会制度建设。

第三,做大做强中产。中产阶层不是通过分配形成的,中产还是通过发展促成的。中国的中产现在是4亿,比例还是低,只占30%左右。所以十四五也把做大做强中产阶级提出来了。

我们让8亿人口脱贫,成就很大,下一步一方面还要防止这些人返贫,另外在脱离绝对贫困的基础上,如何使这些人跨入到中产阶层,这是我们所要做的。如果我们有六七亿的中产,我们会有多强大啊?

中产阶层是经济可持续发展的基础,我们一直说中国的经济增长是三驾马车,出口、投资、消费。出口的话,当然我们会继续出口,但要拉动那么大的经济体,至少不会像90年代那样大比例。投资方面,我们高铁也有了,高速公路也有了,港口航空港都建设得差不多了,也不可能像以前那样投资。

现在就需要刺激消费。在任何社会,富人阶层永远是过度消费,穷人阶层永远是消费不足的,所以消费社会就是中产社会,我们真的要实现可持续发展,内需社会也要求我们把中产做大。所以要实现共同富裕,就是这三个层面,上不封顶,保底,做大中产阶层。

中美之间的竞争要看谁比谁更开放

观察者网:您在书中也提到了,美国不管谁当政,中国在这方面不能有任何幻想。我们现在也讲要“丢掉幻想,准备斗争”, 中国在和美国的斗争中,该遵循什么样的原则、以什么样的态度,使两国关系处于“斗而不破”的状态?

► 郑永年:我觉得还是一句话,就是中国人说的“义”和“利”。

特朗普追求利益能理解,但是你要有“义”,这个“义”是对你自己的也是对对方的。

所以我觉得要理性,特朗普追求美国利益,不顾一切搞全面脱钩,结果伤人一千自损八百。生产链、供应链是经济规律,不是政治可以左右的。

从特朗普到拜登,他们是想再工业化,要把生产线拉回美国,拉得回去吗?拉不回去。他们不让中国人赚钱,希望转移到越南那些东南亚国家,但是你看看转移得出去吗?因为利益是挂钩的,全球化状态下已经形成了你中有我,我中有你,不可能像政治人物所设想的那么简单。所以说要有理性。

对中国也是一样,我觉得我们的领导层还是非常理性的。之前特朗普一直搞脱钩退群,但中国还是在强调全球化,继续推进全球化。我们这几年跟东盟确定了RCEP,和欧洲确定了中欧投资协议,尽管现在碰到一些困难,但签署就表明了是我们的意志、我们的方向,我们是互利的,另外我们现在也提出了要加入CPTPP。

2020年11月15日,15国签署RCEP(图自新华网)

我提出过一个“单边开放”概念,很多人批评我,但是实际上中国正在进行单边开放,当美国把中国企业赶走的时候,中国不仅没有对等地把美国企业从中国领土上赶走,还鼓励他们来。

中美之间的竞争并不是看谁更封闭,而是要看谁更开放,最后的赢家就是更开放的国家。几千年的历史都可以证明这一点。

观察者网:您曾提醒过中国要避免陷入“明朝陷阱”,无论内外遇到多大的困难,也要坚持改革开放,不要让发展的道路中断。未来阻断中国改革开放的因素,可能会有哪些?中国的政治制度是否具有这样的韧性,来有效应对开放过程中出现的意外?

► 郑永年:我觉得中国的现代化如果要再次被中断,就是封闭。明朝在郑和下西洋以后就闭关锁国了,不过因为国家大,它可以通过内循环来支撑很长时间,但最后也衰落了,因为和人家脱钩了,不知道外面世界怎么发展的。

中国未来能不能成为真正的大国,就看能不能继续开放。在开放后肯定会有改革的,至少不会落后。倒不是说某一种技术肯定是中国先发明,但别人有一些创造我们是能够知道的。开放政策下,我们也通过不同的东西制度竞争,产生新的制度。开放是可以强国的。

但开放并不是说毫无原则的开放,很多地方都是对等开放,RCEP是对等的,中欧协定的也是对等的。但是有些符合我们国家利益的地方,美国欧洲越封闭我们就要越开放。

规则就是生产力

观察者网:之前我们开放可能要向外面换资金、换技术,您在书中也提到了,第三次开放可能要用这个市场来换规则,您觉得在国际竞争中规则的制定权有多重要?

► 郑永年:我一直强调,规则就是生产力,规则太重要了。

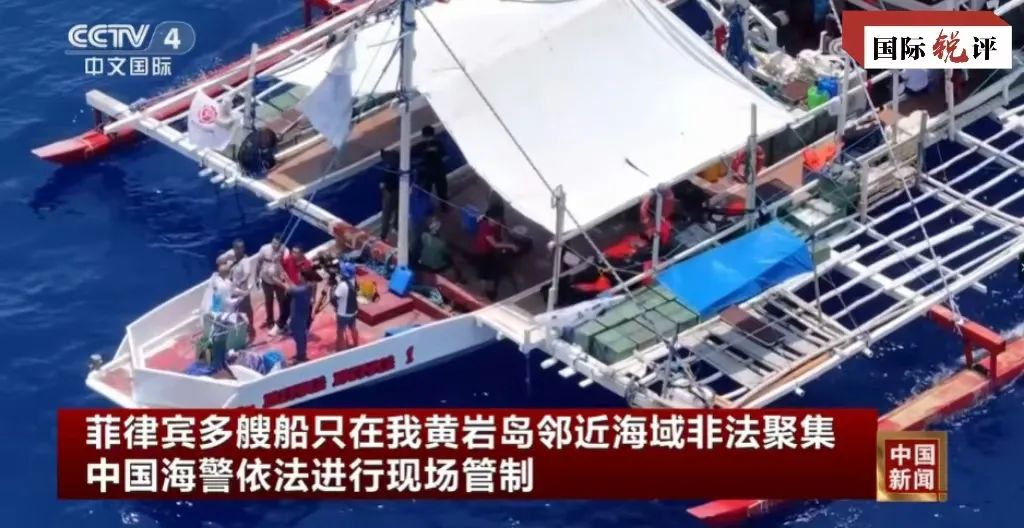

联合国、WTO、WHO其实都是规则。这几年美国欧洲骂我们的,其实都是规则问题。美国说我们没遵守WTO规则、WHO规则,没遵守海上航行自由等等。

为什么说用市场换规则?我举一个例子,欧洲有大的互联网公司吗?没有,都在中国和美国。但他们有规则,欧洲人善于把市场转换成规则。中国现在是世界上最大的单一市场,但我们的互联网一点规则都没有,我们出了门要么是美国规则,要么是欧盟规则,我们的规则只能在国内自己玩玩。所以说我们的互联网公司之间的关系都像土豆,都是一个个封闭起来的,互不相关,互不排斥,就是量巨大而没有规则,所以我们大而不强。汽车也是这样的例子。

我们之后要高质量发展,高质量发展技术创新是很重要,但是我们规则讲得太少,我们勤劳而不致富,欧洲人懒惰而致富,其中一条就是规则,要用脑袋赚钱,那就用规则,我们是用双手双脚赚钱的,很辛苦,我也希望我们的老百姓“懒惰”一点,但是能富裕起来。

观察者网:您一直强调中国在这个过程中要掌握规则制定权和话语权。但美国也不会轻易放弃已经掌握的对国际秩序的主导权,那么在这个过程中如何寻找到一条“共赢”之路?还是说只能是东风压倒西风,或者西风压倒东风?

► 郑永年:我觉得不会的。当然了,中美之间竞争不可避免,下一步中美之争也是规则之争。

但中国不能学美国那套。美国是把自己的规则假装成普世规则强加到人家身上,尤其是一些政治规则上。

中国不会那样。中国的改革是在开放下推动的,80年代我们把外资请进来后,主要是遵循外资的规则,90年代我们加入WTO,和世界接轨,所谓接轨,就是修改我们的法律法规政策体系来符合国际规范,所以我们的规则好多就是世界的规则。现在我们对世界规则通过接轨,做一点补充。比如我们的一带一路、金砖、亚投行,但这些也不是中国一方的,而是大家倡议式的,就是共商共建共享的。中国是一个包容性的文明,而不是排他性的文明。

当然,竞争不排斥合作,没有竞争哪有合作。

现在中国有一点主动的,中国有了“一带一路”,欧美也纷纷提出他们的“一带一路”,但这是好事情。选择多了,大家就比谁做得好,这就是规则之争。我们就不怕,为什么?假如西方还是用以前的那种用意识形态的,有很多附加条件的方法来搞他们的“一带一路”,那他们就根本搞不通。二战以后欧美国家就是这样的,对非洲对拉美国家投资,都要附加上所谓的多党制、民主自由,那些所谓的西方价值观,有一个成功过吗?没有。中国是不干预政策,追求共同发展,其实还有很多当地国家赞赏我们这种方式,没附加条件,这有什么不好的。

2019年4月27日,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京雁栖湖国际会议中心举行圆桌峰会,共40个国家和国际组织的领导人出席

观察者网:您提出过一个中国政治经济学的模式,它优于西方政经制度安排的地方在哪里?与西方给中国贴上的“国家资本主义”标签有何不同?

► 郑永年:当然不一样了。首先我们讲事实,不要讲意识形态,要说西方是国家资本主义,但你去看我们的国有企业,你去看国有资本有多少?

刘鹤副总理在之前讲中国的民营企业,提出56789:中国50%以上的税收,60%以上的GDP,70%以上的技术创新,80%以上的城镇就业,90%以上的就是市场主体。怎么能说是国家资本主义?但同时中国也不是英美这种资本私人的经济体,中国也有国有资本,所以我说中国是一个非常理想的混合经济。我写了一本书叫《制内市场》,中国几千年都是三层资本,三层市场,有国有资本、民营资本,还有中间国有资本跟民营资本互动的领域。

以前亚里士多德说古希腊政体,民主也不好,专制也不好,混合政体最好。实际经济上也是这样,以前计划经济不灵,华尔街主导的模式也不好,现在这样的混合资本最好。中国过去40年经历了1998年亚洲金融危机,2008年世界金融危机,最近几年在经历新冠危机,就应对得比较顺利,马上从危机中走出来了,尤其是8亿人口脱贫,西方都很难想象,这就是靠政府跟市场两条腿走路的力量,比起西方这一条腿走路的,我们两条腿走路就非常稳了,稳了才能走得远。

当然西方自身实际上也在变化,从80年代到现在他们一直主张新自由主义,但这次新冠疫情以后,拜登又有点走向凯恩斯主义,他们自己也在变化。西方一直在研究资本主义的变种。英美完全是新自由主义;德国叫社会市场;我们叫社会主义市场经济,实际上和德国的模式有点类似。所以这些东西不是互相攻击就能理解,西方现在主要是理解不了我们。

当然现在的经济学家都是西方培养出的经济学家,都是西方的教科书,我们还没有能解释中国经济的教科书。

来源|观察者网

评论列表 共有 0 条评论

最新导读

热门文章

发表评论 取消回复