中国志愿医生在缅甸曼德勒地震灾区开展高强度义诊服务:跨越国界的医疗救援

缅华网2025年4月15日报导

2025年3月28日,缅甸中部发生强震,曼德勒、实皆、内比都等地受灾严重,大量房屋倒塌,医疗资源严重短缺。震后,中国救援力量迅速响应,包括中国国际救援队、中国救援队及中国香港救援队等多支队伍赶赴灾区,重点在曼德勒市开展医疗救援与灾后评估工作。

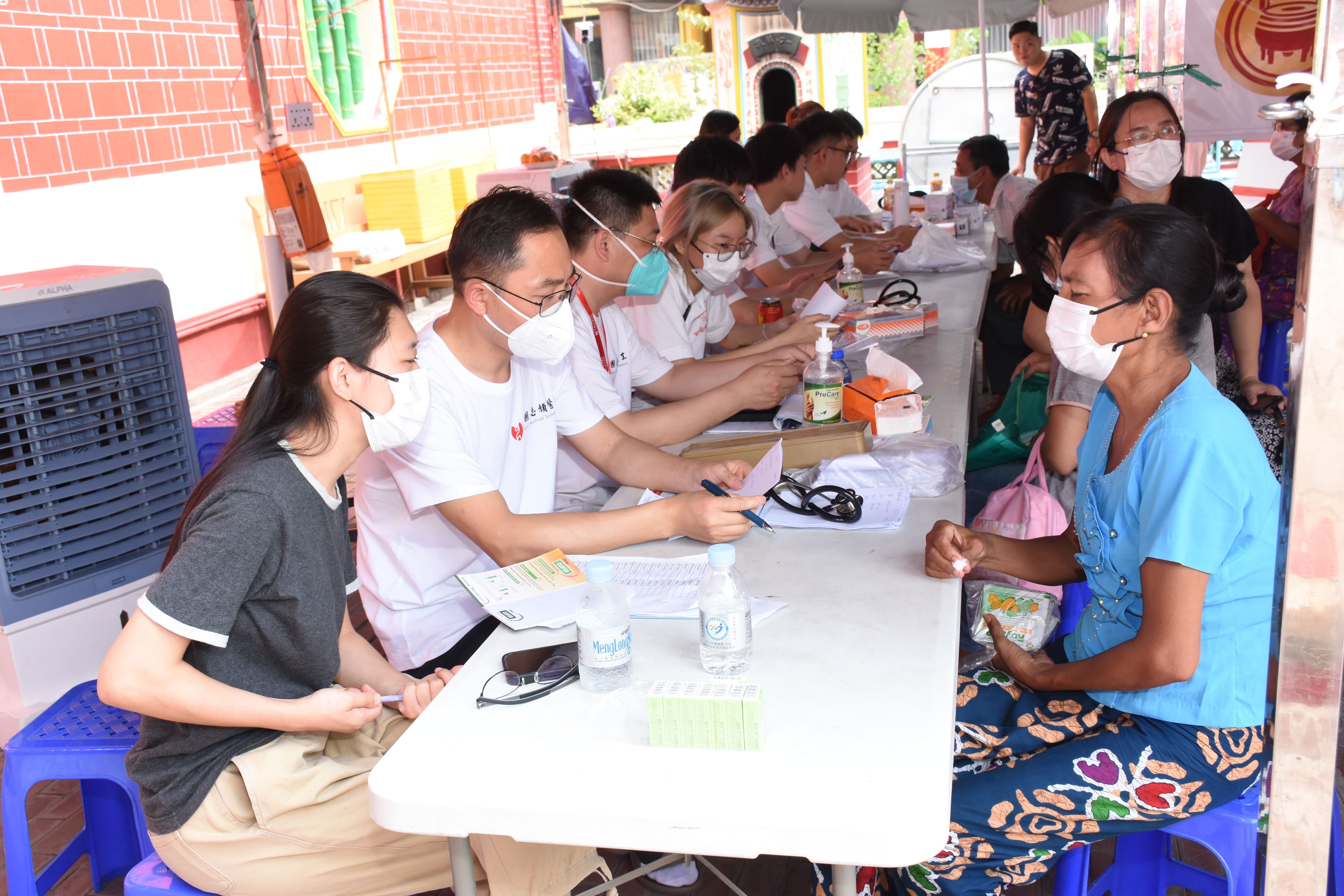

缅甸中华总商会-曼德勒福建同乡会义诊处

缅甸中华总商会-曼德勒福建同乡会会长林文章先生亲临义诊处协调工作

缅甸中华总商会-曼德勒福建同乡会联络处成为中国志愿医生的核心义诊点之一。据现场报道,该同乡会会长林文章亲临协调,每日接待大量患者,包括缅甸各族群(缅族、华人、印度裔等),展现了“医者无界”的人道主义精神。

中国志愿医生的工作强度与成效

中国志愿医生正在诊断病人的病情-1

中国志愿医生正在诊断病人的病情-2

中国志愿医生正在诊断病人的病情-3

中国志愿医生正在诊断病人的病情-4

单日接诊量突破150人次,根据央视新闻及潮新闻报道,中国志愿医生团队在曼德勒的每日义诊工作强度极高。例如,4月5日一天内,医疗队在两个点位共接诊患者158人次,完成辅助检查(如X光、超声、血尿便检验)59人次,并发放药品及防疫物资218盒(套)。此外,4月6日的报道显示,单日接诊量进一步攀升至180余人次,覆盖内科、外科、儿科、心理咨询等多科室需求。

设备与技术的灵活运用

中国志愿医生正在诊断病人的病情-5

中国志愿医生正在诊断病人的病情-6

为应对灾区复杂病情,医疗队携带便携式X光机、掌上超声仪、心电图机等设备,快速诊断骨折、内脏损伤等震后常见病症。例如,一名60余岁的缅甸老人因地震导致胸闷和腰痛,通过超声检查及时确诊并获治疗。

中国志愿医生正在给孕妇做检查

特殊人群的优先关怀

儿科和老年患者是重点关注对象。医护人员为一名14个月大、因震后应激反应呕吐的婴儿提供紧急诊疗,并通过心理疏导缓解家属焦虑。同时,医疗队还派出巡诊小分队,深入帐篷为行动不便的老人提供“上门服务”。

多团队协作与资源整合

中国志愿医生正在给外伤病人治疗

中国志愿医生行动由经验丰富的专家团队主导,涵盖内科、外科、骨科、心理咨询等专业,并与当地华人商会、缅甸医疗机构合作,确保药品和物资供应。例如,曼德勒华人商会协助分发饮用水和食物,为医疗救援提供后勤保障。

高强度工作与人文关怀

医护人员每日工作超过12小时,从早晨接诊到夜间总结会议,部分医生甚至牺牲休假时间参与救援。一名志愿医生表示:“医生的职责就是围着病人转,尤其在灾难面前,我们责无旁贷”。

跨文化沟通与信任建立

面对语言和文化差异,医疗队通过当地志愿者翻译,确保诊疗准确性。一名缅甸老人感慨:“中国医生不仅医术高超,还耐心解答我们的疑问,让我们感受到真正的关怀”。

病人领取药物

社会影响与未来展望

中国志愿医生在缅甸的救援行动不仅缓解了灾区的医疗压力,更深化了中缅民间友好关系。曼德勒同乡会会长林文章表示,中国医生的无私精神“为灾区注入了希望”,并呼吁国际社会继续关注灾后重建。

未来,中国志愿医生计划结合灾区需求,持续提供慢性病管理、防疫培训等服务,同时协助当地医疗机构恢复运营,践行“留下一支不走的医疗队”的长期目标。

中国志愿医生以行动诠释了“用爱心呵护健康,用智慧改变贫困,用行动赢得尊重”的宗旨,为国际医疗救援树立了典范。

中国志愿医生救援队简介

此次赴缅甸执行任务的“中国志愿医生救援队”(简称“中国志愿医生”),是由中国志愿服务联合会志愿医生工作委员会(对内简称“中志联医工委”)派出的专业医疗团队。该工作委员会系中央社会工作部2023年成立后,中国志愿服务联合会统筹全国医疗志愿资源设立的分支机构,主要负责组织医疗志愿服务工作。以“扶困、义诊、救灾、援外”四大行动模式,致力于缓解区域医疗资源不均衡问题,服务“健康中国”国家战略,积极推动构建人类卫生健康共同体。

评论列表 共有 0 条评论

最新导读

热门文章

发表评论 取消回复