「甲亢哥」现场直播展示中国真实形象

镜报 萃芝

近日,美国网红「甲亢哥」中国直播走红。在其直播画面中,中国高铁隧道内的流畅网络、无人机外卖配送等技术场景展现了科技实力,街头市民的善意提醒、火锅店赠送辣酱、少林寺习武等日常互动呈现了真实的社会温情。这些内容打破了西方媒体长期渲染的「封闭落后」刻板印象,让全球观众直观感受中国现实。

2025年3月,以夸张表情和亢奋风格闻名的美国00后顶流网红「甲亢哥」(I Show Speed)开启了为期两周的中国行直播。这场未经策划的街头狂欢,意外成为全球社交媒体时代的现象级文化事件:6小时上海直播吸引560万观众,微博热搜累计近30次,外网视频播放量超1800万。从少林寺习武到深圳无人机外卖,从北京胡同里的豆汁初尝到重庆穿楼地铁的震撼体验,这位原名小达伦·沃特金斯的年轻人,用无滤镜的镜头将中国市井的烟火气与科技创新的「赛博感」交织呈现,以近乎荒诞的娱乐性消解了传统国际传播的严肃性,更让西方观众在笑声中目睹了一场「滤镜粉碎」运动——长期被西方媒体渲染的「封闭」「落后」的中国形象,在真实的生活细节中轰然崩塌。

不同于官方外宣的宏大叙事或西方媒体的意识形态滤镜,甲亢哥的镜头以「去中心化」的个体视角捕捉了中国的复杂性:既有香港街头粉丝合唱《阳光彩虹小白马》的谐音梗狂欢,也有中医把脉时「甲亢哥」被诊断为「没有甲亢,胃口好」的反转戏码。这种未经修饰的真实性,借助5G网络、高清直播等技术赋能,让全球观众同步见证中国高铁隧道内的流畅网速与市井巷陌的人情温度。理解甲亢哥的中国行,才能够理解如何在互联网时代触达一个国家最深层的温度与脉搏。

一场未经修饰的狂欢:甲亢哥的中国街头奇遇

甲亢哥本名达伦·杰生·沃特金斯(Darren Jason Watkins Jr.),2005年出生的他现在已经是全球的顶流网红,他的直播以夸张、无剧本的直播风格闻名,他在YouTube和TikTok分别拥有3800万和4100万粉丝,全网粉丝超9000万,凭借情绪化的反应和整活能力被称为「抽象派主播」。虽然在外网也存在一些争议,但甲亢哥的风格吸引了一大批Z世代的粉丝,以围观他在直播中无厘头的疯狂表演。

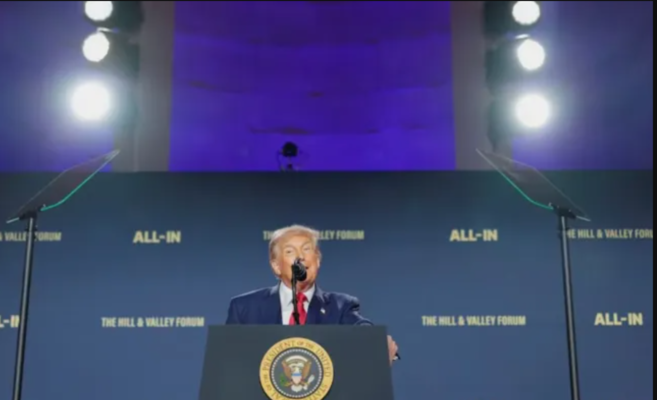

2025年3月24日,美国网红「甲亢哥」(IShowSpeed)带?标志性的亢奋表情踏入上海,开启了为期两周的中国行直播。这场未经策划的旅程迅速成为全球社交媒体的焦点:从北京故宫的红墙黄瓦到重庆李子坝轻轨穿楼的魔幻场景,从少林寺的棍棒交锋到深圳夜空中的无人机编队表演,甲亢哥的镜头以「无剧本」的随机性,将中国的科技硬实力与市井烟火气编织成一幅赛博朋克与传统文明共生的图景。在上海的地铁上,他因地铁运行中直播信号流畅零卡顿而为中国的5G网络普及程度而震惊;在北京胡同,他挑战豆汁的酸涩,直言「比伏特加还刺激」;在重庆洪崖洞,数百架无人机组成的动态灯光秀令他抱头高呼「中国被严重低估了!」这些场景的传播力远超预期:一段他在河南少林寺学武时疼得龇牙咧嘴的片段,被海外网友剪辑成「功夫哲学课」,播放量突破500万;而他身?东北大花袄逛故宫的滑稽画面,则成为中外网友共同追捧的表情包。

甲亢哥的直播看似荒诞,却在细节中暗含文化碰撞的深意。在成都宽窄巷子,他画上熊猫妆与铜人合影,却被川剧变脸的喷火表演吓出表情包,评论区涌现「这才是文化输出的正确姿势」。更具戏剧性的是,他在少林寺拜师学艺时,因疼痛倒地却被师父以「这是痛,但这就是功夫」的东方哲学安慰,这一幕被外网评价为「最生动的跨文化教学」。这些看似娱乐化的互动,实则暗合了Z世代对「真实感」的渴求。甲亢哥没有剪辑和扭曲让海外观众看到的不再是符号化的「神秘东方」,而是与自己无异的烟火日常。正如他在直播中所说:「这里的一切都超乎想象,但每个人都活得那么自在。」

甲亢哥的中国行最令他震撼的,是预期与现实的反差。来华前,他因担忧安全问题高薪聘请两名保镖,但抵达后却发现「街道比俄亥俄老家还干净」,保镖的任务从「防暴」变成了「拎包导游」。在重庆地铁站,他兴奋地跳跃月台缝隙,被路人用英文提醒「注意安全」;在深圳街头,广场舞大妈将他拉入队伍,用美颜滤镜将其拍得「面目全非」。这些细节被全球观众热议,有外国网友留言:「原来中国人的热情不是表演,而是骨子里的教养」。更耐人寻味的是民间互动中的「去政治化」温情。当他在香港街头与粉丝合唱《阳光彩虹小白马》时,谐音梗引发的爆笑消解了文化差异的严肃性;当他在北京胡同被大妈塞糖葫芦、在成都火锅店被老板娘赠辣酱时,这些「微小而具体的善意」成为打破偏见的利器。

滤镜粉碎时刻:直播镜头如何重构西方观众的中国认知

长期以来,西方主流媒体与部分学者通过选择性叙事构建了一套「中国威胁论」话语体系,将中国塑造为「封闭」「压抑」「落后」的刻板形象。甚至有人误以为「中国没有肯德基」或「城市夜晚漆黑一片」。这种信息茧房不仅割裂了全球认知,更成为阻碍跨文化理解的隐形屏障。

甲亢哥的无滤镜直播却以近乎荒诞的真实性击穿了这层滤镜。「一刀未剪」的直播将中国高效的城市交通系统,遍布的数字基础设施网络和热情的年轻人直观地呈现在了全世界面前。当甲亢哥在在深圳体验到无人机配送外卖、比亚迪U8浮水驾驶等「黑科技」时,弹幕中「中国已进入未来」的感慨此起彼伏。这些画面不仅直观呈现了中国在5G通信、人工智能、新能源汽车等领域的领先地位,更通过技术赋能的沉浸式体验,让海外观众同步感受到「眼见为实」的冲击力。这种冲击力将会持续深刻地影响海外的民众,吸引他们亲自来到中国,亲身感受中国的发展与变化。

更深远的影响来自民间互动的温情叙事。甲亢哥在重庆街头被市民提醒「注意安全」、在成都火锅店获赠辣酱,这些未经设计的场景让海外观众看到中国社会的另一面:既有市井的烟火气,也有陌生人之间的善意联结。当他在香港与粉丝合唱《阳光彩虹小白马》、在北京胡同被大妈塞糖葫芦时,西方观众发现「中国人并非被压迫的麻木群体,而是充满幽默感与生命力的个体」。这种日常叙事,恰与西方媒体刻意营造的「森严壁垒」形成鲜明对比,以至于有学者评价:「6小时的街头直播,比16亿美元的反华宣传更有效」。从误解「中国缺乏自由」到惊叹「市民活得如此松弛」。当真实成为破圈密码,传统话语权的垄断便不再牢不可破,而这或许正是跨文化传播最深刻的启示。

从对抗到对话:寻找中美文化认知的第三条路径

甲亢哥现象引发的全球性共振,本质上折射出中美关系深层的结构性矛盾:当精英政治领域的地缘博弈不断制造对抗叙事时,民间社会的对话渴望却在暗流中涌动。近年来,从芯片禁令到南海争端,从「脱?」论调到意识形态攻讦,两国官方话语的对抗性框架不断挤压?普通人相互理解的弹性空间。这种「上层建筑」与「生活世界」的割裂,使得跨文化认知陷入双重困境——中国民众困惑于「为何善意总被曲解」,而美国公众则困在「中国究竟是敌是友」的认知迷雾中。甲亢哥的直播出现的恰到好处,让被政治叙事遮蔽的生命经验重新流动,揭示了一个更本质的真相:当权力逻辑将文明差异异化为冲突时,人性的共鸣始终在寻找破壁的可能。

甲亢哥的颠覆性意义,在于其以「去中介化」的传播方式,消解了横亘于中西之间的认知壁垒。当他在街头被热情的中国青年团团围住一起狂欢,和自信的中国青年用英语无障碍交流,这些未被政治话语染指的日常场景,让西方观众看到的不是「红色巨人」或「战略对手」,而是与自己共享生活逻辑的普通人。这种「生活世界」的祛魅,解构了西方媒体精心构筑的符号体系:中国高铁不再是被污名化的「债务陷阱」,而是承载?市井温情的移动客厅;中国城市不再是「监控社会」的代名词,而是充满烟火气的生命现场。当直播镜头穿透意识形态滤镜,将具体的人从抽象的政治符号中解救出来,对抗性认知的根基便开始松动——毕竟,没有人能对?火锅店里笑闹的食客坚持「中国威胁论」。

这场传播实验揭示了一个被长期忽视的真理:中美之间的另类认知路径,不在宏大的文明对话中,而在琐碎的生活褶皱里。它可以是少林寺武僧拍打甲亢哥后背时的手势温度,可以是街头大妈递出糖葫芦时的眼波笑意,也可以是直播间里跨越时区的集体哄笑。这些未被编码为「文化输出」的瞬间,恰恰构成了最坚韧的认知纽带。当西方观众在弹幕中打出「原来中国人也爱跳《科目三》」,当中国网友为美国主播的豆汁表情包会心一笑,两种文明便在这些「非正式接触」中建立起比官方宣言更牢固的共识基础。或许,真正的文化理解从来不需要精心设计的「桥梁」,它只需要拆除那堵将人异化为符号的高墙,让具体的生活经验自然流淌——毕竟,在清晨的豆浆热气与深夜的火锅沸腾之间,本就没有东西方之分。

评论列表 共有 0 条评论

最新导读

热门文章

发表评论 取消回复