上次没来成扭头就对华强硬,我们为什么还要欢迎博雷利访华?

来源:底线思维

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利又说要访华了,时间预计在今年秋天。对此,中方表示欢迎。

自4月初以来,博雷利计划中的访华之旅一波三折。他本人就中欧关系的反复表态也令人玩味:一方面呼吁“欧洲国家派海军巡逻台海”,鼓吹要对中国“去风险”;一方面强调欧洲需要“有别于美国的对华政策”,“去风险”不是针对中国。

如何看待欧盟面对内部分裂与美国施压,在处理对华关系时的犹豫与谨慎?当前,中欧双方各自有哪些诉求与分歧焦点?中方该如何利用博雷利访华的契机,发展与维护对欧洲关系、排除美国干扰?就以上问题,观察者网专访了上海外国语大学特聘教授黄靖,进行解读。

【文/黄靖,采访/观察者网 郭涵】

观察者网:自今年4月放出消息以来,欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的访华之旅一直未能成行,他就一系列对华议题的表态也存在“反复摇摆”。您认为这体现出欧盟近期处理对华关系的哪些特征?

黄靖:博雷利对华表态的反复,体现了欧洲在处理对华关系问题上,面临三个层次的矛盾。

首先,欧洲主要国家与美国之间存在矛盾。显然这些矛盾在七国集团(G7)峰会与北约峰会期间通过沟通和妥协得到缓解和管控。美国国务卿布林肯6月访华期间明确表示,不与中国搞对抗、搞冷战,不和中国“脱钩”,在很大程度上是说给欧洲听的。说明美国已经与欧洲盟友协调好了对华立场,在对华大方向上达成了一致。如此一来,博雷利对华表态的确定性也相应提升。

7月14日,中央外办主任王毅在雅加达应约会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利 图自:外交部网站

第二,欧盟内部,尤其是西欧与东欧国家之间,在处理对华政策、俄乌冲突以及中美“竞争”的“方向性”问题上存在争议。欧盟高层,比如欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔,他们在这些问题上的主张也不尽一致,需要协调。这自然会影响博雷利作为欧盟最高外交代表的态度。

第三点,作为西班牙工人社会党的领袖之一,博雷利本人政治上属于左翼,曾经在左翼执政党中担任外交大臣。他最后成为欧盟的外交官,并不代表个人的政治倾向有所改变。欧洲左翼政党的特点是在人权、价值观等议题上比较强硬,但在安全、社会发展和经贸方面的立场较为理性温和。当欧盟与美国、欧盟内部还没有就处理对华关系达成一致时,博雷利之前的表态就带有比较强的个人色彩,比如在涉及价值观的问题上显得强硬,但在安全和经济发展方面较为理性,在一些有争议的问题上又沉默寡言,或前后不一、语焉不详。比如他曾表示“欧洲军舰应巡逻台海”,其实是他从价值观角度出发来维护自己政治正确的“秀”。

因此博雷利之前对华表态的反复,恰恰是以上三个层面的矛盾在他身上的表现。现在欧盟完成内外沟通与协调后,对华态度有了一致的表述,博雷利自然也就“回归理性”、言之有物了。

观察者网:法国总统马克龙4月初访华,并提出欧洲需要“战略自主”,在欧盟内部与美国都引发了不小的争议。您认为这个背景是否也影响到博雷利的立场?

黄靖:据我了解,博雷利作为西班牙左翼出身的政客,在欧盟内部的立场其实更加靠近马克龙。他与欧洲理事会主席米歇尔(比利时人)的关系也远比他和冯德莱恩的关系来得融洽。

去年9月,冯德莱恩声称“俄军从冰箱中拆芯片”时,台下博雷利的表情 图自:社交媒体

马克龙4月初结束访华后,博雷利突然宣布因新冠阳性取消出访,并且做出一系列对华强硬的表态。而我们知道,这个时候马克龙收到来自美国和欧盟内部“亲美派”的巨大压力,美欧之间和欧盟内部在对华政策上的矛盾因马克龙的访华被激发出来,这必然使博雷利感到巨大压力,左右为难,他当时来中国显然不合适。故而选择了“强硬”,其实是一种自保和回避。毕竟从硬至软要容易得多,我们常说的“漫天要价,坐地还钱”就是这个道理。

不只是博雷利,马克龙的外交顾问伊曼纽尔‧博纳(Emmanuel Bonne)上个月在阿斯彭安全论坛上也曾宣称,如果台海爆发冲突,法国“将和美国站在一起”。这倒不是说他反对马克龙的表态,而是在一个美国主导的“反华”环境中,博纳必须为法国解忧,避免使法国陷入孤立与被攻击的境地。

观察者网:目前来看,中欧都有意愿稳固与发展这段关系,您如何分析双方各自的具体利益诉求?

黄靖:中国对中欧关系的诉求是一贯且明确的:第一,不希望欧洲把自己绑在美国战车上、死心塌地追随美国来打压中国;第二,努力推动促进中欧关系的向好发展,在经济上通过平等的沟通协商来促进合作,而不是欧洲追随美国对华进行科技制裁,搞“小院高墙”甚至是“脱钩”;第三,中国希望欧盟作为一个整体,在处理对华关系时更具一致性,政策更加稳定可预期。

围绕一些具体的经贸问题,比如知识产权、市场准入,中国当然希望通过谈判协商解决,回到开展经济合作发展的健康轨道上来。即便与欧盟达成整体协议存在难度,至少可以同欧洲的各主要经济大国合作共赢。最后,关于俄乌冲突问题,中国与欧盟、尤其是西欧主要国家的立场是暗合的,即以达成停火、和平谈判为当下更为现实的目标,而不是将乌克兰收复全部国土或加入北约作为谈判的前提。中国已经做出了积极的姿态,中国的“和平斡旋”也得到了欧洲主要国家的正面回应。当然,所有这些都必须以欧洲不做美国的附庸为前提。

欧洲对中国的诉求则显得凌乱。欧盟作为一个整体,首先是不希望以“对抗”来界定同中国的关系;其次,他们不希望、也做不到在经济上与中国“脱钩”。事实上,先后来华访问的米歇尔、朔尔茨、马克龙甚至是冯德莱恩等欧洲主要领袖,都明确表达了“不对抗、不脱钩”的基本立场。

此外,我们观察到,欧盟在事关中国新疆、西藏等所谓“人权”议题上,立场出现了软化。美国前段时间热炒所谓“新疆”问题,现在欧盟基本也不接话了,只是香港问题上还偶尔继续掺和,彰显存在。而在中国是“系统化对手”这一点上,欧盟从来就没有给出一个具体的定义和解释,空而无物,语焉不详。这其实反映了欧盟以至于欧洲各国内部在这个“大帽子”下面对华立场和政策的杂乱不一。

观察者网:德国政府上月出台了任内首份“中国战略”文件,又一次抛出“去风险”的争议话题。围绕这个话题,中欧双方分歧的焦点在哪里?

黄靖:目前中国同欧盟的争议焦点就是围绕“去风险”。我们知道,“去风险”这个词最早是在德国冒出来的,冯德莱恩今年3月把它拿过来拔高为一个“战略主张”提出来,一方面是区别于“脱钩”,另一方面还是要降低对中国的依赖。

但现在,包括德国在内的西方各国谁也说不清“去风险”的具体含义和内容是什么。如何界定“去风险”的范围和深度?又如何制定具体政策并执行?

从根本上说,包括美国在内的西方国家,尤其是以德国为代表的西欧各国,在处理对华关系上纠结于两个完全不同的博弈之中。一方面将中国定义成“系统性对手”,既然是“对手”,相互间的博弈就是一场此消彼长的“零和游戏”,因此自然想要打压中国。但同时欧洲又不想、也不能与中国“脱钩”,而是要“保持公平的经济交流”,这在实质上是一场妥协双赢的“正和游戏”,因此自然想要保持贸易关系继续赚钱,但又不希望像依赖俄罗斯能源那样形成对中国经济上的依赖。问题是天底下哪里有“既要接受你的打压,还要为你提供午餐”的好事呢?

对中国来说,欧盟一边说不要对抗,一边采取“零和”博弈;一边企图“去风险”,一边又舍不得有利可图的“正和”博弈,这是不现实的。中国当然要关切所谓“去风险”的程度问题,如果控制在一定范围内,双方可以谈判。但如果量变最终引发质变,以“去风险”为名按照欧盟的设计,寻着欧盟的路径、节奏和安排,一步步地走向有利于欧盟的“脱钩”,中国当然是不能接受的。

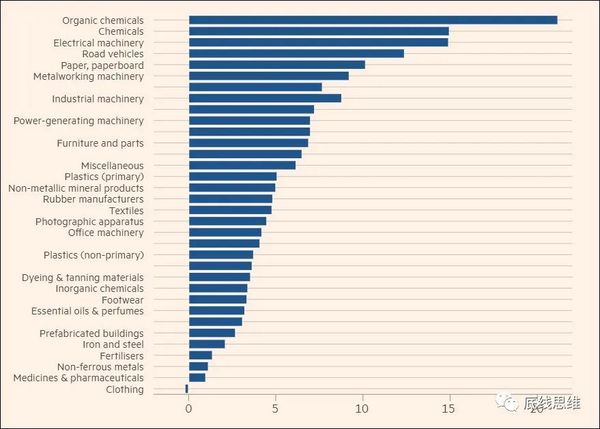

《金融时报》:欧盟鼓吹对华“去风险”,但过去5年来制造业从中国进口占比持续增长 数据来源:OECD

所以,围绕“系统性对手”的定义与政策表现,“去风险”的内容、实施过程、条件、安排以及所导致的后果,这些才是中欧之间需要交流沟通的重点所在。作为始作俑者,欧盟一方必须讲清楚。但我以为他们很难讲清楚,因为他们内部在对华关系上有冲突和矛盾。

关键是“系统性对手”和“去风险”之间,隐含了欧洲政府和商企界在对华关系上难以调和的矛盾。毕竟政治语境中的“对手/风险”和商业语境中的“对手/风险”,完全不可同日而语。从霸权政治出发,打压“对手”是解除“风险”的最有效手段,因此“零和”博弈成为必然。商企业应对“风险”的根本出发点是“管控”,而“管控”的关键就是通过与对手达成双方都接受的游戏规则来寻求妥协,获得双赢,这个过程本身就是 “正和”博弈。

政府自然更多的从政治和安全的角度看问题,因此搞“零和”博弈得心应手;而商企界离不开经贸交流,因此“正和”博弈是立身之本。而且问题越具体,政企之间的矛盾就越尖锐。于是西方政客们只能用华而不实的“系统性对手”、“去风险”之类的词藻来掩盖矛盾,同时向中国施压。这种做法,我们的家乡话称其为“说大话,使小钱”。

正是看到了问题的本质,中国领导人在6月出访欧洲时提出,应该将“去风险”定义在商业领域,把防范风险的主导权还给企业。“商业归商业,政治归政治。”不应该将两者混为一谈。中方的提法在德国、尤其是商企界得到响应,但欧盟却没有一个明确的态度。

希望未来,通过博雷利计划中的秋季访华,包括后续中欧战略对话、领导人会晤等安排,双方能够进一步加深沟通与相互了解,欧盟能清楚地阐释其立场。比如说,在有关俄乌冲突这一双方必然要讨论的话题上,希望欧盟能改变目前“有态度无立场、有需求无政策”的被动与混乱,拿出一个明确有序的方案来。

观察者网:前面聊到了欧盟处理对华关系的摇摆、双方的利益诉求与关注焦点。您认为,下一步,中国要在发展对欧关系中争取主动,可以采取哪些对策?

黄靖:博雷利在他现在的位置上,肯定面临非常大的压力,这个压力包括来自欧盟内部的矛盾与外部压力。我认为中方在博雷利未来的访华与接触过程中,首先要做的是倾听,通过倾听,我们可以进一步了解他的立场、看法与难处,然后对症下药地阐述和解释自己的立场、观点和政策。“兼听”是一个泱泱大国应该表现出的愿意合作、虚怀若谷的态度。

其次,在“听懂”的基础上表现出灵活性,因为欧美政治人物在公开场合与私下讲的话往往不一样,私下场合会更有灵活性。周恩来等中国当年的老一辈外交家在这方面是楷模,在不违反原则的前提下,沟通时做到灵活处理。

而且, 在发挥灵活性方面要有序而为。作为一个外交首脑,博雷利代表的“组织”越大,灵活性就越小。欧盟是博雷利代表的最大“组织”,其本身就是一个缺乏共识的组织,博雷利作为欧盟的外交代表,只能选择找最大公约数,表现出对外更强(僵)硬的表态。

而在欧盟内部各国之间、各部门之间和各党派之间,就有更多更深的共同点。因此,博雷利在代表他认同的国家、部门和党派时,就会更灵活,更显得理性温和,也更容易达成妥协。

最后,要看到博雷利本人1975年就投身政治,有相当丰富的经验和交集;而且作为左翼,其政治立场和政策倾向也是有迹可循的。我个人感觉,在博雷利所代表的不同官方层面与其个人立场和观点之间,中方应该大有可以做工作的空间。

评论列表 共有 0 条评论

最新导读

热门文章

发表评论 取消回复