若开邦危机:英殖民为缅甸留下的百年历史包袱

当地时间2017年9月25日,孟加拉国科克斯巴扎尔THAINKHALI,暂居在难民营的罗兴亚人正在忍受着来自饥饿与疾病的困扰。视觉中国 图

2017年8月以来,总计超过40万若开邦穆斯林(国际称为罗兴亚穆斯林)流亡到邻近的孟加拉国,再次将缅甸若开邦罗兴亚问题推上了世界舆论的风暴口。起因是,被定性为恐怖组织的“罗兴亚救世军”在8月25日袭击了若开境内的多个警察局哨所,杀死12人,随即缅甸政府军进行清除行动,进入罗兴亚人居住的村庄。一时间,国际社会上人权正义、宗教信仰自由、少数族裔权利等问题都在罗兴亚事件上找到了各自合理的表述空间。西方媒体更是以种族清洗、宗教迫害(佛教对伊斯兰)、缅甸残存的军事独裁——对缅甸政府的指责各种定性接踵而至。

当罗兴亚问题被国际化之时,我们或许忽视了这一问题的历史由来,也低估了其所处的地方社会-政治生态的影响。正如卡尔·马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中所指出的“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。一切已死的先辈们的传统,像梦魇一样纠缠着活人的头脑。”罗兴亚问题亦不例外。

现今国际主流舆论将罗兴亚问题视作信仰多元背景下的人权危机,但如果我们把目光放回历史,就不难发现这一问题的形成有着漫长的历史过程,其中包括伴随王朝征服而来的宗教传播,因殖民统治而至的宗教分治和民族识别政策,借民族主义之势而上的军政府的种族排除运动,以及乘普世话语之风而现的罗兴亚危机。

罗兴亚:从宗教冲突到民族问题

1430年,信奉伊斯兰教的孟加拉国征服了今日缅甸若开邦的大部分地区,并带入大量伊斯兰教徒家庭,建立阿拉干王国。在此之前,若开地区的民众基本都信仰佛教,在阿拉干王朝统治的三百年间,信奉伊斯兰教的孟加拉和印度人口在若开地区的比例逐渐提高。直至1785年,信仰佛教的缅甸王朝征服了若开地区,将其纳入缅甸版图。

若开邦(此前的阿拉干地区)处于缅甸和孟加拉国的交界处

这一王朝征服实则是伊斯兰和佛教在宗教传播过程中互相冲突的表征,因为罗兴亚人的居住地阿拉干地区位于佛教和伊斯兰教在东南亚和南亚的分界线上,是缅甸西部的门户,故而成为两种宗教力量长期拉锯之地。最早的罗兴亚人就来自于这一次王朝征服,这种大规模的抱团人口迁徙,而且主要都是穆斯林人口,快速打破了若开地区原来形成宗教生态,地区内的穆斯林和佛教冲突成为了这里日常生活的一部分。缅甸民众和历任统治阶层都主要信奉佛教,为了阻击伊斯兰在缅甸的传播,罗兴亚人自然是首当其冲成为缅甸统治阶层的打压对象。因而可以说,罗兴亚作为一个历史问题的形成,实则源自于宗教间的冲突。

这一古老的宗教冲突问题,伴随英国在东南亚和南亚的殖民扩张,进一步演变为民族和宗教矛盾的复合体。1824年至1885年间的三次英缅战争,英国逐步实现了对缅甸的完全占领,将其纳入英属印度之一省,并有意鼓励印度穆斯林劳动力迁徙到若开地区。缅甸人将英国殖民者和印度穆斯林统称为Kala,意为外来者,而后来Kala在缅甸成为专指穆斯林的贬义词。需要说明的是,由于当时东南亚和南亚皆基本处于殖民统治之下,当时的人口迁徙并不受国界之限制,反而和各殖民国的统治范围息息相关。孟加拉的征服和英国的殖民,塑造了今日罗兴亚的基本人口结构,根据缅甸2007年官方人口统计,若开地区总人口为383万,罗兴亚人已达到103万之多。罗兴亚人在若开地区定居的事实,早于20世纪40-50年代缅甸民族-国家的形成。这种因为王朝征服和殖民统治带来的人口迁徙,是一系列历史事件的结果,但是因为缅甸20世纪特有的宗教冲突和长期的军事统治,导致罗兴亚的国籍成为了日后久拖不决的问题。

1885年11月28日,第三次英缅战争结束时,英国军队抵达曼德勒(缅甸王国曾经的首都)。

在英国殖民缅甸之后,逐步把一整套民族-国家的治理技术带入缅甸,其中与罗兴亚息息相关的是宗教人口统计和民族识别。起初,为了处理印度和缅甸在统一殖民管理下的关系,英国主要采用的是宗教人口统计,即分别计算伊斯兰和佛教人口,借此赋予若开地区的罗兴亚人以合法地位,整合缅甸境内的伊斯兰,但这种基于信仰的统计分类,为日后罗兴亚人和缅甸佛教徒之间的分裂埋下了祸根:英国殖民者借助宗教信仰冲突,在若开地区扶持实力相对较弱的罗兴亚人,在政治上制衡佛教徒;同时还鼓励孟加拉和印度地区的穆斯林向若开地区移民。

此外,19世纪末20世纪初,英国在殖民地开始推行民族识别,1933年缅甸民族识别的结果公布,135个民族被官方认可,其中无罗兴亚人。原因在于,在民族识别上,英国采用的是以语系为核心,由于罗兴亚所使用的罗兴亚语属于印欧语系,而缅甸主要使用的缅甸语(以及各少数民族主要使用的语言)则属于汉藏语系。而且印度和缅甸当时同在英属印度治下,因此罗兴亚人被归入孟加拉族的一支,不在缅甸的民族谱系之中。

总之,生存资源的争夺、信仰的冲突、殖民者的鼓噪和“民族识别”,导致若开地区的佛教徒和罗兴亚穆斯林之间的冲突持续升级。

从民族主义到全球化话语下的罗兴亚难题

20世纪20年代,缅甸民族主义运动已经开始抬头,但在英国治下始终未能成为一股强大的政治力量。第二次世界大战的爆发给缅甸民族主义提供了发展空间,日本的入侵,导致英国对缅甸的殖民统治出现了权力真空,日本为了自身在缅甸的新殖民统治,大力支持昂山将军等民族运动领袖,缅甸民族独立运动在大国之间的缠斗中才得以发展起来。缅甸民族运动的参与者(包括昂山将军)多系佛教徒,武装他们是日本的政治权宜之计;由于若开邦是东南亚与南亚交汇的军事重镇,为了抵抗来自南亚英国的军事压力,日本在军事上援助了若开地区的佛教徒,后者在此基础上成立了“若开爱国武装”组织;英国为此于1942年武装了孟加拉吉大港的穆斯林,成立“第五纵队”;因前期的历史积怨,日本支持的佛教武装和英国支持的穆斯林武装相互攻杀,反而导致若开境内佛教徒遭到穆斯林残酷屠杀,前后约10万佛教徒平民被杀害,这一历史阴影一直笼罩在缅甸佛教徒的头上。

1944年面对日军在战场的败退,昂山将军等人迅速转向英国,加入世界反法西斯阵营,出于团结缅甸最具实力的民族主义武装力量的需要,英国实用性地选择了与昂山将军等人合作。1945年随着二次世界大战在全球范围内节节胜利,英国亦全面重返缅甸,并试图恢复对缅甸的政治影响力。但在民族独立运动的大势之下,英国最终选择承认缅甸的主权地位,并要求若开地区的穆斯林武装将其占领的地区移交给即将独立的缅甸,但是该地区的穆斯林此时已经倾向于脱离缅甸,他们开始和印度穆斯林联络,试图建国,这一企图很快为英国所知,并为其所阻。

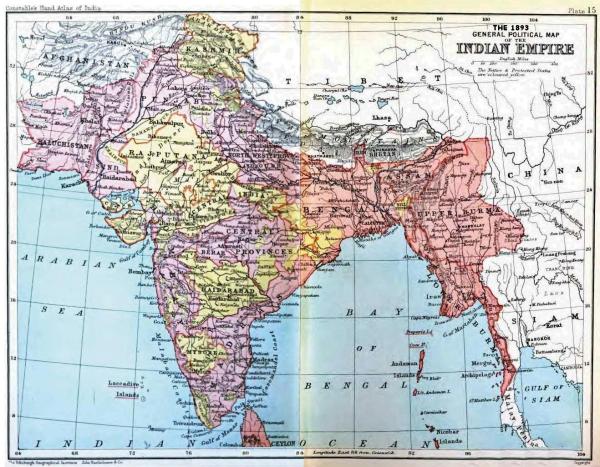

英国占领缅甸后,将其纳入英属印度之一省,并有意鼓励印度穆斯林劳动力迁徙到若开地区。这是1893年的英属印度帝国的政治版图。

在1948年缅甸独立前后,其亟需解决的关键问题之一就是民族问题,昂山将军在1947年推动了《彬龙协议》的签署,明确了少数民族在居住地的自治权和平等的公民权,虽然这一协议的签署没有罗兴亚代表参加。但1948年通过的《缅甸联邦入籍法》在一定程度上摒弃了1933年英国民族识别的结果,最大限度地容纳了所有缅甸居民,还明确了罗兴亚作为一个少数民族的法律地位,但由于诸多原因,大多数罗兴亚人并未借机入籍。

如前所述,罗兴亚穆斯林武装在二战中借机大规模屠杀佛教徒;加之英国为了加强对缅甸殖民地的控制,曾大量引入印度的穆斯林职业官僚代替缅甸本地精英来治理缅甸,以至于缅甸佛教徒普遍将穆斯林视为殖民者的“帮凶“。受此影响,20世纪50年代以来,缅甸军政府治下的若开地区就一直努力遏制罗兴亚穆斯林的经济和社会影响力,其限制举措涉及清真寺的修建、罗兴亚人置业甚至于婚丧嫁娶等方面。

1982年,缅甸颁布新的公民法,这部法律在很大程度上又继承了1933年英国民族调查的典型特点——从民族和居住历史两个方面来认定公民资格,只承认1933年确认的135个民族,并规定使用汉藏语系的缅甸各少数民族,1823年前就已在缅甸定居的人,自动获得国籍;而在1948年以前在缅甸居住的人,需要能流利使用缅甸语或缅甸少数民族语(汉藏语系),才能申请国籍。这一规定,在法律上把罗兴亚人归为移民,而不是缅甸所属的少数民族之一。由此,罗兴亚人的公民权遭到了“合法”剥夺,这背后是信仰佛教的缅甸军政府(奈温政府)对境内罗兴亚穆斯林的致命一击。

然而,奈温政府使用英国殖民的遗产来打击罗兴亚穆斯林的同时,世界话语体系却又已经发生了新的变化。在经济全球化的浪潮之下,普世主义替代了民族国家的话语体系,社会多元、信仰自由、人权正义成为新的国际通用语言。从民族到普世话语的转换,又给罗兴亚问题增加了新的变数。

在国际社会看来,罗兴亚问题一方面是一国之内少数族群的宗教信仰自由问题,亦即伊斯兰在缅甸被军方和佛教民族主义合力之下被边缘化;另一方面也是一次严重的国际人权危机,国家政策的失败使得罗兴亚人成为无国籍的公民,军方的暴力又让罗兴亚人流离失所。

在已经为现代民族-国家意识所洗涤的缅甸,罗兴亚问题则涉及在国家制度层面如何进行民族识别,受英国殖民政策遗留的影响,罗兴亚一直处在现代缅甸民族-国家的话语体系之外,罗兴亚人在缅甸的法律和政治体系中亦始终处于移民者的地位。2017年8月罗兴亚穆斯林难民危机之后,国际社会在谴责缅甸军方“令人震惊的残忍手段”之后,还将矛头指向了昂山素季,认为其既未善加利用自身的影响力来缓解这场危机,也不在讲话中始终提及“罗兴亚”和承认少数民族地位。他们或许已经忘记了,这正是英国殖民留给缅甸的“宝贵”历史遗产。

历史地看,罗兴亚危机的形成是缅甸处理罗兴亚问题的思路大大受制于英国殖民时期留下的民族识别、宗教治理手段,这些治理技术在客观上促成了缅甸民族主义思潮的兴起,并塑造了独立后缅甸政府治理社会的方法。但是在20世纪60-70年代开始,与民族-国家相关的话语被一套合于全球化、强调人权、公民平等、宗教多元的普世话语所替代。当用这套新的话语来审视罗兴亚问题时,它和缅甸的历史是脱节的,普世话语下罗兴亚是缅甸不尊重宗教多元的结果,但是若开地区数百年的宗教冲突、治乱兴替下宗教的政治选择,才是罗兴亚问题的由来。在这个意义上,国际社会和缅甸政府其实面对的是两个不同的罗兴亚问题,前者要求缅甸在处理这个问题时符合国际人权标准,后者则在深重的民族和宗教危机中艰难前行,它面对这沉重的历史包袱,又需直面国内极端佛教民族主义、军方强硬派和各地少数民族的冲击,如何可能在处理罗兴亚问题上一劳永逸地解决其民族属性、国籍归属、人身权利保障、宗教信仰自由等一揽子的问题。

穆斯林叛乱、军政府镇压和极端佛教民族主义下:罗兴亚人的四次流亡

在罗兴亚问题上,一个绕不开的问题是缅甸中央政府军与若开地区的穆斯林武装之间的军事斗争。1948年4月,刚刚独立的缅甸就迎来罗兴亚的穆斯林叛乱,其把缅甸政府和佛教徒作为攻击目标,强盛之时一度控制了若开北部的大部分地区,并大量驱逐居住在该地区农村的佛教徒。期间罗兴亚穆斯林中还出现了两支有共产主义意识形态背景的武装,以及若干有民族主义色彩的军事组织。1954年,缅甸政府开始强力镇压若开地区的穆斯林叛乱,直至1961年在缅甸政府军的持续攻势下,大部罗兴亚穆斯林叛乱被消灭,剩余则双方才达成停火协议,只有零星的武装人员仍在孟加拉和缅甸边境地带进行军事活动。

当地时间2017年9月25日,孟加拉国Gumdhum,涌入当地的缅甸罗兴亚难民领取食物。视觉中国 图

第一次流亡

1962年通过军事政变上台的“缅军之父”奈温,他本人是“政教分离”的坚定践行者,在全面接掌缅甸后,一面透过降低佛教的社会影响、减少对佛教的财政支持,来压制佛教民族主义在缅甸的发展势头,一面对罗兴亚地区穆斯林加强控制,同时对穆斯林残存武装开展清剿,力图控制罗兴亚穆斯林在边境地区的活动。面对缅甸军政府的打压,加之1970年代初具有极端宗教色彩的泛伊斯兰教主义运动在全球兴起,1974年一只名为“罗兴亚爱国阵线”的武装在整合原来零星叛乱穆斯林的基础上成立了,但是这支武装一直以来内部纷争不断,多次分裂。期间,缅甸军政府持续采用军事行动,在1977年直接导致超过20万的罗兴亚平民流亡至孟加拉。

第二次流亡

新的军事独裁者苏茂自1988年执政以来,一反奈温的政策,开始借助佛教的势力来维系自身政权,极力抬高佛教的社会地位,复兴佛教民族主义。1991年,苏茂政府在若开地区推行拆除清真寺、建设更多佛寺的政策。在1991-1992两年间,引发至少25万罗兴亚人流亡至孟加拉。

这次罗兴亚人的流亡其实是缅甸中央控制若开地区一系列军事和宗教努力的结果,缅甸军方借此比较彻底地解决了长达半个世纪罗兴亚武装。但是,罗兴亚地区武装的解除并没有从根本上解决历史遗留问题,不仅是若开地区的宗教人口构成状况没有发生根本性改变,而且佛教民族主义和伊斯兰激进主义在该地区都在疯狂生长。同时,军方将领的佛教信仰、佛教徒占缅甸总人口多数的现状,都使得2010年开启的缅甸民主转型必然要受制于既有的社会生态。

随着这两次大规模的罗兴亚人流亡,国际社会和舆论也才开始真正关注到“罗兴亚危机”。

第三次流亡

缅甸一部分佛教徒中出现的极端佛教民族主义为罗兴亚危机又增加了燃料。1988年佛教徒聚集反对军政府的“8888”运动,让军政府意识到佛教的巨大动员能力,因为表面上支持佛教,事实上是推进佛教宗教狂热和缅甸民族主义的进一步融合,并有意挑起穆斯林和佛教之间的冲突,将佛教徒对缅甸军政府的不满引向伊斯兰和佛教的冲突,以此来转移佛教徒的“斗争目标”。

2010年缅甸开启民主转型以来,极端佛教民族主义开始在前台活跃起来,他们成立了名为“缅甸种族佛教保护联合会”的组织,具有巨大的社会动员能力,他们极力塑造穆斯林的极端形象,并企图影响选举和立法。其极端化的举措,引发穆斯林群体的普遍恐慌。该组织的领袖Wirathu素以积极的反穆斯林立场著称,早在2001年他就以宣称穆斯林会对缅甸佛教有巨大威胁,并因为煽动暴力被判入狱25年,2011年在时任总统登盛的大赦下重获自由。出狱后他深度参与“969”这一旨在反动穆斯林的运动。反对穆斯林的佛教民族主义思潮的形成,得益于一种普遍的社会心理,即伊斯兰在缅甸的传播是对佛教产生毁灭性的打击,而罗兴亚人所居住的若开地区是保护缅甸乃至东南亚佛教的“西大门”(Western Gate)。在佛教民族主义的促动之下,2012年,缅甸三名穆斯林轮奸一名女佛教信徒成为了导火索,若开地区的穆斯林和佛教徒之间爆发了持续时间超过半年的宗教-族群冲突,10余万罗兴亚人再度踏上流亡之路。

《时代》杂志以“缅甸种族佛教保护联合会”的领袖Wirathu为封面——“佛教恐怖之面孔”

第四次流亡

在逼仄的生存环境和世界恐怖主义的鼓噪之下,若开穆斯林再度出现暴力化的苗头。在若开丛林地区,一支名为罗兴亚救世军的武装力量兴起,其主要成员为罗兴亚穆斯林,自2016年以来多次对缅甸军人和警察发动袭击。虽然救世军自称其目标是保护缅甸罗兴亚人免受政府侵扰,且不攻击平民。但缅甸政府却以其头目在境外接受过军事训练,并使用暴力手段进行袭击为由,将罗兴亚救世军定性为恐怖组织。事实上,根据国际危机组织的调查,其头目是来自沙特阿拉伯的罗兴亚人,且受到有经验的作战人员的帮助,确实具有相关背景。面对恐怖主义的压力,缅甸军方再度对若开地区采取激烈的军事行动,结果历史再度重演,大批罗兴亚人重踏流亡之路。

纵观罗兴亚人的四次流亡,第一次的直接诱因是军事冲突所致,第二次是军政府支持下的宗教冲突、第三次则是极端佛教民族主义煽动的结果,第四次出自于恐怖袭击,虽然历次原因有别,但是军方力量和佛教势力在其中都发挥了重要作用,罗兴亚从20世纪中期的武装独立到今日的恐怖袭击,也都有其青年激进分子的身影。在这一图景之下,佛教、军方和罗兴亚穆斯林都扮演着各自的历史角色,其互动的过程实则是缅甸宗教冲突和全球局势变迁的一个缩影。

穆斯林的叛乱和恐怖袭击、佛教民族主义的泛滥和军方的镇压,三者之间在历史上是相互关联的。但是真正导致三者之间关系紧张的还是军方错误的政策。缅甸20世纪的历史,主要是军政府长期执政,但是武力起家的军人,面对一盘散沙的缅甸,其统合社会的方式是极为粗暴的。一来军政府在后殖民时代,没有建立起行之有效的行政官僚体系,来处理国家和社会之间的日常事务,仅仅凭借军事强力来镇压社会的异议;二是面对复杂多元的民族格局,军政府没有在制度安排上处理中央政府和边疆地区少数民族的关系,使得昂山将军等人构想的联邦制在缅甸流于形式,各地民族武装割据一方,在半个多世纪里,军政府对此除了军事清剿和合纵连横来解决一时之需外,结果只是养成了缅甸强大的军事权力;三则是在处理缅甸的宗教和国家关系上,军政府摇摆于彻底世俗化和利用宗教冲突之间,结果导致极端佛教民族主义的兴起,穆斯林的恐怖袭击开始抬头,如此种种,皆是2015年以来缅甸民选政府直接继承的历史遗产。2015年后,选举产生的政府一直试图联合僧伽理事会,来限制“缅甸种族佛教保护联合会”这一极端佛教组织的煽动宣传和暴力行为,但是历史积累的问题,并不会在瞬间解决。

结语

若开邦冲突使用暴力手段是不可取的,让很多人流离失所的画面亦使人痛心,但在责问缅甸不当处置人权问题时,我们不能不先明了这一问题的历史由来,及其在当下其所处的位置,它很难为今日的普世主义话语所概括。

罗兴亚在缅甸不能作为一个独立的民族存在,首先起因于英国殖民时代的民族识别方法,这为缅甸军方借势排除罗兴亚的公民身份提供了现代理据;罗兴亚人的历次难民危机,是军事控制、宗教冲突等一系列因素叠加的结果,而在此背后,则是缅甸近代以来,在殖民主义、民族主义、民主转型的浪潮之下,国家无力实现自身革新,统合各方社会力量。

当我们指望昂山素季来处置罗兴亚问题时,似乎如卡尔·马克思说的那样,是期待这个人“表现了世界历史上空前强大的个人能动作用”,而忽视了缅甸宗教和国家的历史塑造了一种怎样的条件和局势,使得罗兴亚问题如此难解难分。

评论列表 共有 0 条评论

最新导读

热门文章

发表评论 取消回复