从广州到加拿大,从上海到爱尔兰,西方传教士到底杀了多少小孩?

来源:乌鸦校尉

乌鸦校尉作品

首发于微信号 乌鸦校尉

微信ID:CaptainWuya

一直跟在美国屁股后面造谣我国“新疆种族灭绝”问题的加拿大,自己翻车了。

上周五,加拿大卑诗省甘露市坎卢普斯镇附近的印第安人寄宿学校旧址,发现了215具埋在该地的孩童遗骸。

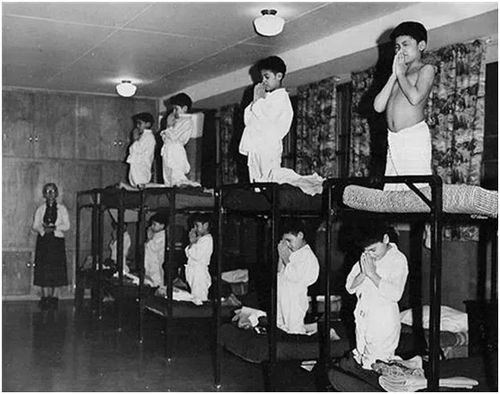

前坎卢普斯印第安人寄宿学校

这些孩子有的只有三岁大,而且全都没有死亡记录,更奇怪的是,这所印第安人寄宿学校从1890年开始运行,直到1969年关闭,学校注册学生人数累计才500多人,登记死亡人数50人,这次一下就“额外”挖出来215具遗骸,这将近一半的学生到底遭遇了什么?

“印第安人寄宿学校”制度,是加拿大政府对原住民进行种族灭绝的黑暗历史之一,学校由政府出资,天主教会负责日常运营。

当时,加拿大政府为了从文化上灭绝印第安人,从原住民家里把15万个孩子抢走,送到这种寄宿学校,强迫他们接受所谓的白人教育。

这些小孩一入学,就要换掉所有印第安人装束,把传统的印第安长辫剪掉,从此不能信奉自己的宗教,不准说印第安语,还要放弃原本的印第安姓名,另取一个白人名字;只讲英文,还被强制信奉白人的天主教或基督教。

印第安孩子在这些寄宿学校一住就是几年甚至十年,不可回家,完全跟家人隔绝。有些小时候就离开父母的孩子,18岁毕业回家后,已不能再用印第安话跟家人沟通,有些甚至连自己的印第安名字都忘掉。人在,但灵魂已不再是印第安人。

除了精神上的折磨,更可怕的是肉体上的摧残乃至彻底毁灭,很多儿童遭到白人教师的性侵犯和各种虐待,活下来的也终身无法忘记童年的痛苦。

这些寄宿学校因为资源有限,故没有校工,学校大小事务都由印第安孩子来做。他们除了学习,还要耕种、打扫、洗衫、煮饭。他们经常吃不饱,甚至被暴力虐待及性侵。

有位在寄宿学校住了九年的幸存者说:“有个小女孩被性侵怀孕了,当她把孩子生出来后,学校的人夺走她孩子,把婴儿带到楼下。当时我和一位修女在厨房做晚饭,我亲眼看到他们把小宝宝扔进壁炉活活烧死,我永远记得那微弱的哭泣声和肉体焚烧的气味……”

(屈颖妍《被历史遗忘的15万孩子》)

根据加拿大原住民成立的和解与真相委员会的记录,至少有6000名原住民孩童死于寄宿学校,而这仅仅是有据可查的数字,由于很多文件被刻意销毁,实际数字远比这个高得多。

这也是为什么昂撒匪帮一看见新疆寄宿学校就兴奋,在他们的认知里,寄宿学校压根就不是真正的学校,是监狱,是集中营,是屠宰场,但绝不是学校。

印第安寄宿学校幸存者

以己度人常规操作,毕竟这是他们老祖宗玩剩下的,他们看谁都跟自己一样,还自以为很有道理。

但是,其实中国这块土地上,的确曾经存在过类似印第安人寄宿学校的肮脏场所,而且死亡率更高,残忍度更甚,致死人数更多。

只不过,这些暴行的实施者,也是盎撒白人。

1

2004年7月的一天,广州市东山区(现已并入越秀区)中星小学的两名六年级小学生发现一块刻有“帝国主义的罪证”的石碑,石碑上记载着帝国主义借办圣婴院之名,残酷虐杀四万名中国婴儿的残酷历史,落款是广州市民政局,一九五一年立。

学校建立在坟场、乱葬岗之上是在我国广为流传的都市传说之一,中星小学建立在坟场之上不稀奇,但这和帝国主义有什么关系?为什么如此大规模的杀婴行为史书上没有记载?

这块石碑让一段尘封的血腥历史重现在人们眼前。

“圣婴院”是教会从事“孤儿救助”的宗教机构。在上世纪前半叶那个战火纷飞的年代,各地圣婴院打着慈善救济的旗号,广收孤儿,很多无主弃婴或者是穷苦人家无力抚养的新生婴儿被送到圣婴院,希望能在西方神明的庇佑下侥幸存活下来。

但是,人们万万没想到,打着上帝旗号收养弃婴的圣婴院里面却住着一群恶魔。

中星小学发现石碑的地方,原来叫做加拿大满地可天主教无原罪女修会圣婴院,是加拿大天主教修女于1909年创建,巧了,也和加拿大天主教有关。

这家圣婴院规定:当市民将婴孩送到那里托养时,必须先填写表格,内容是孩子生死,该院概不负责,并规定婴孩入院后不准亲属探望,和加拿大印第安寄宿学校如出一辙。

为什么一定要填死亡免责保证书呢?因为被送进去的婴儿基本上没可能活着出来。

这些婴孩入院后先被放在地下室里;过一天半天以后,如还没有死,才被送去“洗礼”。

据当地公安分局关于出生、死亡登记的材料,该院有一天收容六个婴孩,第二天便报死亡六名;又一次收十名,死十名。

而死去的婴儿则直接掩埋在附近的山坡上,由于掩埋不深时常发出臭味,附近居民有意见,后来圣婴院就挖了若干“死仔井”,深约三丈,阔五尺,里面装满了婴儿尸体。

掩埋婴儿尸体的“死仔井”

院内的卫生和生活条件极差,喂奶用的奶瓶和奶嘴就只有一套。许多孩子轮流使用,一有传染病就造成全院婴儿无一幸免的后果。

该院副院长高忠信本来是一个看护,一点医疗知识都没有却担任圣婴院的医生,替小孩看病时,胡乱诊断、用药,许多婴儿被她医死。

院内繁重的劳动,如洗衣、种菜、养猪和看护幼婴等等,都由年龄稍大的小孩做。这些小孩受着修女们残酷的虐待,常被强迫排成队趴在地上被修女们用皮鞭抽打。

据统计,该院被人民政府接管前的1950年1月至1951年3月,共收容婴儿2216名,但被接管时仅有48名女婴,而且大部分都处于生病状态,在短短的一年多时间里就有2168名婴儿夭折,死亡率高达97.8%!

那么问题来了,这个加拿大圣婴院是有什么大病?没能力收养你可以不收养啊,没有人逼你收养啊,收而不养,任其死亡,难道真的以杀婴为乐?

大家都知道,慈善活动分为两种,一种是不求回报的真慈善,比如古天乐疯狂盖学校;一种是打着慈善旗号的敛财行为,从加拿大圣婴院的行事作风来看,明显不是前者。

圣婴院借“慈善”之名骗财主要有两种途径:

家长送小孩入院时要交“伙食费”、“手续费”等,虽然能把孩子送到圣婴院的家庭,基本上搜刮不出什么油水,但好在薄利多销,再说了,几十个孩子共用一个奶瓶,这能有什么成本?大点的孩子还能做苦力赚钱,基本上可以做到收支平衡。

解决了成本问题,剩下的就是纯赚了,加拿大圣婴院以抚养孤儿为名频繁向广州各大商号募捐,但募捐得来的钱财大部分都被修女们瓜分。

一些长得漂亮,比较健康的女婴还会被修女套上漂亮衣服,拍下照片,寄回加拿大,哄骗加拿大的爱心人士捐募钱财。

圣婴院的恶行从清末一直持续到新中国建国初,全国解放后,人民政府接管所有教会举办的育婴堂,并改建为儿童教养院和儿童福利院,这将近半个世纪的罪恶才得以终结。

1951年12月2日,广州市人民法院审判委员会开庭审判,对潘雅芳(院长)、高忠信(副院长)以虐待残害我国婴儿、儿童罪之主犯,判处有期徒刑3年,执行完毕后永久驱逐出中华人民共和国国境。

受此案件影响,全国各地人民纷纷检举揭发当地教会机构的“杀人生意”。

温州救济院育婴所从1947年1月至1949年10月,共收婴儿1392名,死1086名。

上海徐家汇圣母院育婴堂从1936年至1949年,共收进40000多名婴儿,活下来的只有197人。1953年,徐汇区人民代表大会决定在育婴堂立“万婴碑”。

武昌圣若慧善功修女会从1928年到1951年,二十多年接纳婴儿数万人,存活率只有千分之二,"育婴堂"成了杀婴堂。

福州天主教“仁慈堂”虐杀婴孩,1951年,在镇反运动中福州群众在西北郊马鞍山挖出数以万计的婴孩骷髅,群众愤怒地称为“万童坑”,人民政府下令将那些虐杀中国婴孩的外国传教士统统驱逐出境。

……

新中国终结了黑暗的旧社会,但被这些洋教会虐杀的数十万弱小生命,也和那个黑暗的时代一同远去,再也回不来了。

2

当然,公知们可能会说,育婴堂是当时中国社会特殊时代背景下的产物,是中国封建统治者造成的,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,怎么人家神父、修女们在外国都仁慈博爱,一来中国就变成虐婴狂魔了?

呵呵,这么想可就错了,这些神父、修女们发起狠来,自己人都杀。

2021年1月12日,爱尔兰一调查委员会发布了一份长达2865页的巨幅报告,曝光了从1922年至1998年,在爱尔兰的18个母婴之家中,成千上万个婴儿离奇死亡的事件。

第二天,爱尔兰总理米歇尔·马丁代表政府向受到丑闻影响的人士致以正式道歉,并将其形容为爱尔兰历史上“阴暗、艰难且可耻的一章”。

这说辞,和加拿大总理特鲁多几乎一模一样,也不知道这哥俩谁抄谁的:

爱尔兰是欧洲少有的几个虔诚信仰宗教的国家之一,天主教教义是爱尔兰社会和生活方式的基础,教会的威信极大。

所谓的“母婴之家”,并不是单纯的收容场所,而是专门收容未婚妈妈和孩子的天主教会机构。

天主教的保守思想甚至能影响爱尔兰的国家政策。在爱尔兰,人工流产是违法的,就算以健康因素都无法实施。

在这种大环境下,由天主教会运营的“母婴之家”表面上是在做慈善,救济未婚先孕的女性,但实际上更像是一个集法庭+监狱于一体的惩罚机构。

在母婴之家里,由于各种原因怀孕的未婚妈妈们被秘密地送去分娩,当然,绝大多数都是被迫的,因为在当时的爱尔兰社会,未婚先孕是不被接受的,她们别无选择。

在这里,未婚先孕的女性被辱骂为“堕落的女人”,她们每天都被提醒是罪人,她们生下的孩子,被称为“魔鬼之种”。

不少孩子不止要面临虐待和饥饿,甚至还被当成疫苗的“小白鼠”。

在圣帕特里克医院,多达3000名儿童死于虐待和疫苗试验,还有几百个婴儿甚至无法入土安息,遗体被用于医学研究。

其中一个母婴之家埋尸地点

由于难以被社会或原生家庭所接纳,这些婴儿也大多在母婴之家被抚养长大,或在违背未婚妈妈们的意愿下被其他甚至国外家庭收养,从此与生母再无重聚之日。

但无论哪样,母婴之家都会充分利用这些他们口中的“魔鬼之种”赚钱。

爱尔兰有关部门在2012年曾发布了一份特别报告,表示可能有多达1000名儿童在母婴之家被卖往美国,因为警察在母婴之家发现大量修女们写给美国领养家庭的信件,要求对方尽快支付领养费。

更绝的是,母婴之家还给已经被领养的孩子的亲生母亲写信,要求支付孩子的抚养费,却绝口不提孩子被领养的事儿,两头儿收钱,爱尔兰式吃空饷。

曾有幸在母婴之家活下来,之后又逃离了的妈妈们也证实了这一点。

幸存者Philomena Lee不仅在母婴之家遭受了虐待,还被迫放弃了自己的儿子,此后的几十年间,她一边四处奔走维权,一边寻找自己孩子的下落:

“我等这一刻已经等了几十年了——爱尔兰会揭露成千上万的未婚母亲,例如我,和成千上万的孩子们,例如我亲爱的儿子安东尼,是如何被迫骨肉分离,仅仅因为我们在孩子出生的那一刻是未婚的。”

Lee说,在母婴之家期间,她被剥夺了自由,并且受到了“修女的暴政”的侵害。修女们每天都对这些未婚妈妈说,她们要赎罪,通过“劳动,和把我们的孩子交给修女强制收养”。

修女还告诉Lee,“痛苦是对我滥交的一种惩罚”。

这份调查了6年的报告称,从1922年至1998年间,约有56,000名女性,从12岁到40多岁不等,曾被送往这18个母婴之家生产。

在那里出生的57,000个孩子中,约有9000人死亡,占总数的15%。个别“母婴之家”的死亡率甚至超过了80%。

3

然而,遗憾的是,直到今天,西方社会的一些精神殖民者仍然不能客观看待自己曾经犯下的反人类罪行,百般粉饰掩盖,这其中不乏一些主流社会的宗教领袖和政府首脑。

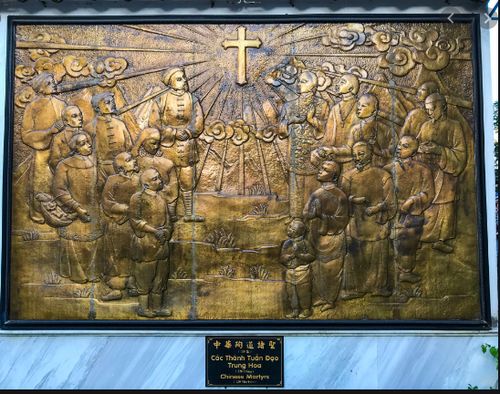

2000年10月1日,罗马教廷把所谓“在中国致命”的晚清120名外国传教士和中国教徒册封为“圣人”,这是一种极高的荣誉。这引起我国政府和中国天主教爱国会、天主教主教团的强烈反对。

因为教廷既未履行规定的程序,向册封者所在地的主教和中国主教团征询意见,也没有到当地进行调查核实,而是由所谓的“台湾地区主教团”越俎代庖,这简直是无视中国教会主权。

而封圣的时间又选在中国国庆日这一象征中国人民彻底摆脱帝国主义、殖民主义侵略和掠夺,翻身解放的日子,这个时间也是非常“讲究”的。

这120名所谓“圣人”,大体可以分为三类:

一类是作为近代殖民主义、帝国主义侵略中国工具的外国传教士;

一类是作为那些劣迹斑斑的外国传教士的帮凶和追随者的中国教徒;

还有一类是在由于教会凭借不平等条约规定的特权,横行乡里,欺凌百姓,激起人民反抗中死于非命,而成为帝国主义侵略战争的“殉难者”和殖民地教会势力的牺牲品的中国教徒。

再来看看这些“圣人”的真面目,就能明白其用心之险恶了。

“圣人”马赖(Auguste Chapdelaine,1814-1856),又名马奥斯多,法国巴黎外方传教会的神甫,第二次鸦片战争的导火索。

法国强迫清政府签订的《黄埔条约》规定,法国传教士可以在中国五个通商口岸进行传教,但不准私入内地活动。

1852年,马赖擅自潜入中国内地湖南、贵州等地活动,1855年又潜入广西西部偏僻地区西林县进行非法传教活动。在传教中,马赖破坏当地风俗,勾结贪官强盗,勾引奸淫妇女,留下斑斑劣迹。广西壮族自治区许多历史档案中都有记述。

马赖视祀奉祖先的风俗为异端,严令受洗的教徒拆除家中的祖先牌位,不准上坟拜祖,还规定教徒及教徒子女必须娶嫁教徒,因而造成许多家庭和宗族的纠纷。

为扩展教会势力,马赖曾多次潜往贵州,通过当地教徒与黔桂边境的土匪拉关系,利用他们来扩大自己的势力,左右地方绅士及官员。为收买土匪为自己卖命,马神甫通过贿赂地方官,强行干预司法,将杀人凶手土匪林某无罪开释。

西林定安等地群众揭发,马赖违反天主教戒律,常带着一个年轻漂亮的寡妇曹某传教,名义上是帮助传播福音,实际上是他的姘妇。此外马还千方百计引诱长相姣好的妇女入教,时常单独和这些妇女在一起鬼混。教徒结婚时都是由他做结婚弥撒,而他就借机奸污新娘。

西林教案遗址

1856年,怒不可遏的当地百姓将他告到官府,新任知县张鸣凤秉公执法,将马赖处死。这就是历史上有名的“西林教案”,法国借此勾结英国发动了侵略中国的第二次鸦片战争,给中国人民造成了更深重的灾难。

“圣人”郭西德(Albericus Crescitelli 1863-1900),意大利传教士。至今提起这个大“圣人”,陕西燕子砭一带的百姓仍然是义愤填膺。

1898年郭西德到燕子砭地区传教,他欺压百姓,霸占田产,强迫捐献,掠夺财富,生活淫荡,无恶不作。为了扩充教会势力,郭不仅大量拉拢吸收当地恶霸、地痞、流氓之流入教,还强行霸占临近土地和民房建教堂,并强迫教民给教会交租、服差役。

郭西德还规定教民之女出嫁前必须到教堂去“领洗”,犹如西欧中世纪的“初夜权”一样,教民之女的初夜必须留给他。当地教徒潘长富、郑干仁、举人杨海等人的妻子在出嫁时均遭郭西德的奸污。

1898年,燕子砭一带遭到特大水灾,清政府拨出一批赈灾款,委派天主教汉中教区拔士林主教进行救济,拔士林购买粮盐等物品后送燕子砭交郭西德向灾民发放,郭却借机放高利贷,收买农民土地,并以入教者可多得救济粮来劝民入教。

1900年夏,年景稍有好转,郭西德及其爪牙李占鳌等就为收回借贷,放纵一些无赖教徒在农民田地里抢收小麦、豌豆。当地村民姜凤翔对教会及教士的劣迹十分痛恨,便在教堂墙上写了几句骂教士的话,郭就勾结地方官,硬逼姜把15岁的女儿送到教堂去做“修女”。

在郭西德的长期奴役下,燕子砭地区广大群众终于在光绪二十六年某日傍晚,自发地组织起来,将罪恶累累的郭西德杀死,百姓闻之大快人心。

“圣人”刘方济(Franciscus de Capillas 1607-1648),全名方济各嘉彼来,西班牙人,1641年到中国,先在台湾后到福建传教。

刘为扩大教会势力,采用欺骗等卑鄙的手段发展教徒,特别卑劣的是,他有意发展年轻女教徒,专收各种大姑娘小媳妇,造成许多家庭不和,夫妻离散。

福安下邳村有位已订婚的青年教徒陈某,刘要发展其为“守贞女”,就诱骗她不要出嫁,威逼其未婚夫写了退婚书,随后他便无耻地把陈某拐带外逃。

当地群众还反映,刘方济生活糜烂,违反天主教神职人员的基本行为准则,与当地一位寡妇通奸,并生下一私生女。

刘方济的恶劣行径,激起当地群众的公愤,纷纷起来揭发刘利用传教为非作歹的丑恶罪行,并联名向官府控告。

接到群众举报后,清政府遂于1647年(顺治四年)11月13日以“专事宣传邪道,煽惑良民,外装守贞不娶,其实拐骗妇女,放荡无耻,曾和城外某寡妇通奸,并且有了私生女”,将刘方济捉获归案,并于1648年处死。

清末古田教案的主犯

下面,我们再来看看几位中国教徒“圣人”的事迹。

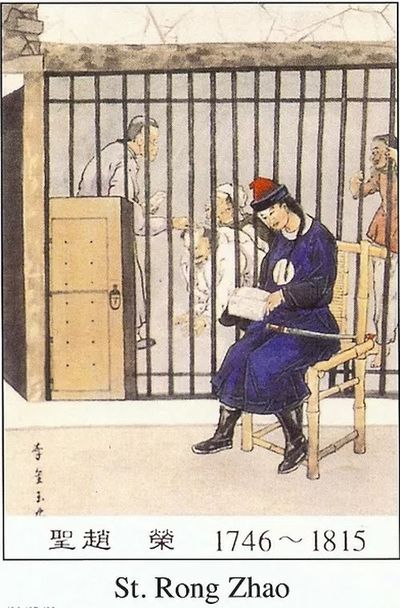

被梵蒂冈列在“圣人”第一位的赵荣(1746-1815年),贵州务川县人。他加入天主教后,为向洋主子献功,把佛道等其他宗教视为眼中钉、肉中刺,不断进行谩骂和攻击。

有一次赵荣路过一佛教寺庙,见到殿堂里供奉的佛像,便认为是触犯了天主教不拜偶像的戒律,是对天主至上的挑战,于是大怒,不由分说几棒就把佛像砸碎了。庙里的和尚认出他是个有洋人撑腰的神甫,敢怒而不敢言。当地百姓见到赵荣也像见到阎王一样躲避他。

“圣人”罗廷荫(1825-1861年),贵阳人。罗廷荫入教后以为自己不再是中国人了,连当地的民族风俗也横加干涉,气焰十分嚣张。

某日,贵阳郊外青岩地方民众按当地习俗,纷纷走出家门上街“游百病”(“踏青”),适逢一群小孩高唱民谣经过天主教修院门口,罗廷荫和当时在场的4个传教士见状无端怀疑此举有辱天主教,便仰仗自己有修道院院长法国传教士伯多禄为后盾,竟然对这群不懂事的孩子大打出手,致使多人受伤,引起当地群众的愤怒。

如果这些在中国大地坏事做尽、骑在中国人民头上作威作福的坏蛋都能被封为天主教“圣人”,那天主教到底代表谁的立场?天使还是魔鬼?

同理,和旧中国一样被视为被殖民者的印第安人也不可能得到真正的公平。怕是加拿大印第安寄宿学校里残酷迫害印第安儿童的天主教神职人员很可能也不会受到任何惩罚,甚至有可能在若干年后反被封为加拿大圣人,完成由杀人犯到圣人的华丽转身。

而加拿大政府,特鲁多嘴上说着忏悔反思,各大主流媒体却忙着限流控评删评论,各种低调处理,6000名印第安儿童的生命都不值得BBC、CNN们持续关注,火力都集中在中国的“大事件”上。

试想,如果加拿大寄宿学校事件发生在中国,那我们不得喜提BBC全年热搜?

这些杀人最多、罪孽深重的帝国主义分子今天摇身一变,动辄装出一副圣母的模样,说这个践踏人权,说那个种族灭绝,你们为何不照照镜子,扪心自问:到底有什么资格做人权卫道士?

最后一所加拿大印第安寄宿学校1996年才关闭,很多当年的加害者现在应该还活在人世,加拿大要是真心拥护“人权”、愿意“赎罪”,那不妨就从这些杀人犯们查起,该抓的抓,该杀的杀,把自己屁股擦干净后再跟我们谈人权吧。

乌鸦校尉整理编辑

首发于微信公众号:乌鸦校尉(ID:CaptainWuya)

如需转载,请后台留言。

分享给朋友或朋友圈请随意

评论列表 共有 0 条评论

最新导读

热门文章

发表评论 取消回复