眉苗的幽灵

彬乌伦(Pyin Oo Lwin)是个避暑胜地,在缅北人口中,它是“小英格兰”。在缅甸军政府1989年为清除殖民时代印迹而大规模更改地名之前,它叫眉苗(Maymyo)。眉苗这个地名,得自英殖民时代驻扎此地的一位梅上校(Colonel May)。May 加上myo,缅语应为梅镇,翻译成中文,不知怎么就成了眉苗或眉谬。

在彬乌伦,马车仍是交通工具的一种,提醒着人们昔日的眉苗岁月

乔治·奥威尔曾写过:谁控制了过去,谁就控制了未来;谁控制了现在,谁就控制了过去。

奥威尔并没在《缅甸岁月》里提到这个他当殖民地警察时前来度假,也曾在军事学院受训一个月的小镇,但在写西班牙内战的那本《向加泰罗尼亚致敬》中,眉苗在他笔尖惊鸿一现:

“你从典型的东方城市的气息中出发——酷热的阳光,落满灰尘的棕榈树,鱼、香料和大蒜的味道……当火车停靠在海拔四千英尺的眉苗时,你的精神依然停留在曼德勒。但是,一踏出车厢,你立即踏进另一个半球。突然你呼吸到更有可能属于英格兰的清爽微甜的空气。”

沿着不断升高的山路,我们从曼德勒坐了近两小时出租车来到这里。美国女记者艾玛·拉金上世纪90年代中期开始“在缅甸寻找乔治·奥威尔”,如今我们似乎是在缅甸寻找艾玛·拉金的奥威尔。

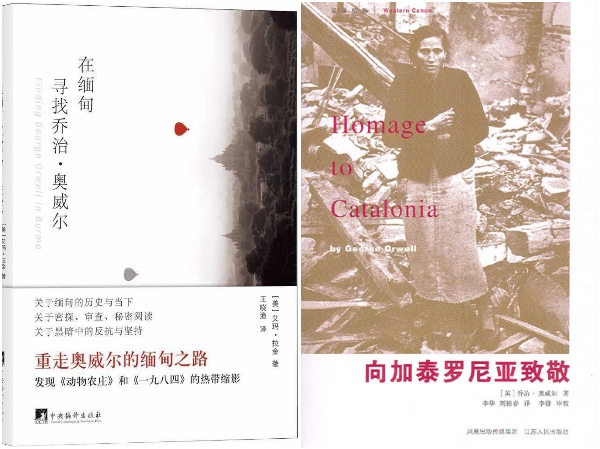

艾玛·拉金的《在缅甸寻找乔治·奥威尔》和乔治·奥威尔的《向加泰罗尼亚致敬》

彬乌伦实在不那么缅甸。英属缅甸时期留下的山地别墅,时而从路两边的树丛后冒出,有的修缮一新,掩映在高耸入云的松林间,有的荒芜着,颓败围墙里野草萋萋。据说彬乌伦的别墅不少已被富有的中国人印度人买下,当然更多房主应是本国将军或富商。街上,哒哒缓行的彩色雕花马车仍然是交通工具,印度或尼泊尔裔车夫并不主动拉客,反而会招手邀你去拍照。在世外桃源般的国家公园面对着坎多吉湖用餐,恍若坐在一幅巨画之中。

在英殖民时代留下的坎多吉国家公园用餐,犹如置身画中

这里也是缅甸的鲜花之都,一年到头都有鲜花,据说全曼德勒的鲜花都由彬乌伦供应。鲜花并非点缀,花朵和蔬果一样是当地人生活的必需。1973年旅行到此的作家保罗·索鲁在《火车大巴扎》中写下很有趣的一幕:快到眉苗时同车的士兵们纷纷提前发电报预订鲜花,“因此当我们到站的时候,每个迈步出来的士兵衣襟上都沾着咖喱迹子,嘴里嚼着槟榔,手里握着一把鲜花——小心翼翼地握着,比对待他的步枪还要当心。”

乔治·奥维尔和保罗·索鲁都到过的坎达卡格饭店正在重新装修

让人最有兴趣,也最有意思的说法是:这个小镇充满了幽灵。艾玛·拉金在眉苗寻访奥威尔形迹时,不止一次有人向她描绘这里“闹鬼”的情景:一名保安常在塔楼房间里看到一个金发碧眼女子的幽灵,她在窗前安静地踱来踱去;一名女孩每晚在床上看书时总能听到外面井里有落水声,妈妈要她别怕,那是一个投井自杀的英国妇女的游魂……

某日,拉金也和“一个清晰可见的英国魂灵”迎面相逢。81岁的桃乐茜是英印混血,母亲英国人,父亲印度人。她被阳光暴晒过的皮肤满是皱纹,穿着肘部打了皮革补丁的破旧运动夹克和纱笼。拉金陪西方朋友凯瑟琳走在眉苗一条主街上时,桃乐茜一把抓住了凯瑟琳的胳膊,用一口纯正英语问:“你是康妮?你看起来很像我的堂妹,你是她吗?”凯瑟琳当然不是康妮,但桃乐茜仍坚持:“我认为你是康妮。康妮和双胞胎一起返回英国,你知道的。如果你遇到他们,请转告他们你在这里遇到我。”

三人来到茶馆,桃乐茜叨叨念说了一连串早已“去了英国”的修道院女孩的名字,慨叹美好的日子“一切都不再重来,一切!”她嘲讽时下的物价,愤怒地拿咖喱角敲击桌子,又做出把嘴拉链一样拉上的动作:“我们不能说坏话,否则他们会抓我们”,然后她尖声唱起了小调:“哦,我希望我是一个单身汉,我的钱包将会再次叮当响!”告别时桃乐茜问凯瑟琳和拉金有没有多余的零钱,她看了凯瑟琳最后一眼:“你确定你不是康妮?”

英殖时代遗留的山地别墅,有的修缮一新,有的则荒芜着掩隐在树林中

真像一则寓言般的极短篇。失去了往昔所有的桃乐茜,幽魂一样在彬乌伦游荡。眉苗的幽灵,英帝国的幽灵,在军政府去殖民化的强力铲除后依然徘徊不去?

奥威尔到过,保罗·索鲁和艾玛·拉金都住过的坎达卡格饭店建于1904年,最早是孟买缅甸贸易公司员工宿舍,后来成了眉苗最好的旅馆,英式俱乐部。但《孤独星球》里说,这座伫立在精心修剪的花园里,有七个房间的旧楼,气氛有点令人毛骨悚然,当地人认为这里闹鬼,因而鲜有人入住。黄昏时我们在街上打听地址,几个当地人都摇头不知,幸好有个穿皮夹克英语流利的中年男停下电单车,热心地分两批把我们四人载到那里。两头有尖尖塔楼的仿都铎式红砖建筑,坐落在一条漫长弯曲有点荒凉的车道尽头,脚手架围着房子,铁门紧闭,门边的牌子上除了CANDACRAIG,还写着装修完成后它将拥有的新名字:THIRI MYAING HOTEL。

从黑黢黢马路摸索进了更加黑灯瞎火的镇中心,入夜后的小镇意外地颓相显露,白日天堂花园似的景象成了幻梦。教堂、调查训练中心、一栋栋不知名建筑都变成了黑影子沉默着。想起同为避暑高地的金马仑、福隆港和大叻,连灯光都欠奉的这地方真是在发展旅游业?幽暗的暧昧里藏着后殖民的尴尬:换了新民选政府的缅甸,依然不确定该如何对待殖民地的遗产?朦胧中,一个衣衫落拓的长者把我们带到镇上的小卫生所,让里面的女孩帮我们叫车,又无比快活地陪我们坐在户外长凳等待。与几个异乡女子搭讪,成了孤寂老人此夜的娱乐。

入夜后镇上黑灯瞎火,终于找到几个年轻人经营的小餐馆,饭菜可口

后来的夜游十分荒诞:开车的当地印度人找不到我们要去的就在大路旁的餐馆,鬼打墙一样徒劳地在迷宫里兜来转去,车子走走停停,费了好大周折我们才吃上晚饭,回到下榻的老英伦风“皇家花园酒店”。当同伴表示想喝一杯,职员说酒吧九点已关。我们都笑起来了——艾玛·拉金写过的20年前一幕竟然重演。

拉金说,对于年轻的奥威尔,眉苗的社交生活过于纵乐,也正是在眉苗,同伴意识到奥威尔不是个典型的帝国建设者,腼腆内向的他在整个旅程都有些疏离。但曾拥有派对之城、舞会圣地美名的眉苗,欢愉早已不复存在,“所有坎达卡格的客人都在九点之前上床,酒吧空无一人。”

评论列表 共有 0 条评论

最新导读

热门文章

发表评论 取消回复