南海滥诉,菲律宾又来!

来源:底线思维

文/ 观察者网专栏作者 丁铎

中国南海研究院海洋法律与政策研究所副所长

菲律宾自小马科斯执政以来,在黄岩岛、仁爱礁、铁线礁、仙宾礁等地不断挑衅、制造事端,美国等部分西方国家不时与菲律宾开展“联合海空巡逻”和军事演习,高调炒作南海仲裁案非法裁决,为菲律宾的非法主张和侵权挑事撑腰打气。

与此同时,菲律宾以“认知战”手法在国际舆论场上炒热议题、混淆是非、颠倒黑白,蓄意歪曲中国南海政策,恶意抹黑中国国际形象。

更有甚者,菲律宾还试图再次滥用《联合国海洋法公约》(下称《公约》),在南海问题上对中国做披着法律“外衣”的政治讹诈。自去年9月以来,菲律宾国家安全委员会、总检察官办公室、司法部等高级别官员不时扬言准备就所谓“南海海洋环境保护”等相关问题针对中国再度提起国际仲裁,还声称在几个星期内即能完成所谓的“起诉”证据准备工作。

针对菲律宾的政治法律挑衅,中国必然会采取强有力的应对和反制措施。菲律宾的冒险注定不会取得成功,也不会对中国在南海的合法权利主张和维护领土主权与海洋权利的合法行动产生任何实质影响,但可能会被别有用心的域外势力利用,进一步挤压中菲妥处争议问题的政治空间,打乱海上合作和规则建设的节奏步调,破坏南海地区的和平稳定。

中国海警船对非法进入中国仁爱礁的菲律宾船只进行驱离。视频截图

中菲南海争议的核心是什么?

在中国周边的海洋治理议题中,南海问题独特而复杂。它本质上是历史遗留的领土和海洋争端问题,但又在很大程度上被裹挟到大国地缘政治竞争之中。

在此背景下,争端虽然整体得到较好管控,但一些分歧和摩擦仍不时出现,局势的复杂性、脆弱性显而易见。

南海问题由有关当事国非法侵占中国南沙群岛部分岛礁而生,国际海洋法的发展又导致部分当事国的海洋权利主张出现大面积重叠。中国与有关当事国的南海主权、油权、渔权、执法权、管辖权之争,根源皆在于此。尽管地区和国际形势不断变化,但南海问题的核心始终未变,即岛礁领土争议和海洋划界争议。

中国和菲律宾隔海相望,交往密切,原本不存在领土和海洋划界争议。自20世纪70年代起,菲律宾开始非法侵占南沙群岛部分岛礁。1970年8月和9月,菲律宾非法侵占马欢岛和费信岛;1971年4月,菲律宾非法侵占南钥岛和中业岛;1971年7月,菲律宾非法侵占西月岛和北子岛;1978年3月和1980年7月,菲律宾非法侵占双黄沙洲和司令礁。由此,菲律宾制造了中菲关于南沙群岛部分岛礁领土问题。

在南海,中国的陆地领土海岸和菲律宾的陆地领土海岸相向,相距不足400海里。随着国际海洋法的发展,两国在南海主张的海洋权益区域重叠,由此还产生了海洋划界争议。

此后菲律宾不断加剧争端,袭扰中国渔船正常生产作业,野蛮粗暴对待中国渔民。据不完全统计,1989年至2015年,在南沙群岛海域共发生菲律宾非法侵犯中国渔民生命和财产安全事件97件,其中枪击8件,抢劫34件,抓扣40件,追赶15件;共涉及中国渔船近200 艘,渔民近千人。例如,2006年4月27日,菲律宾武装渔船侵入中国南沙群岛南方浅滩海域,直接向中国“琼琼海03012”号渔船驾驶台连续开枪射击,造成4名中国渔民当场死亡。

菲律宾可能提起的南海国际仲裁是什么?

与2013年单方面提起南海仲裁案相同,菲律宾可能还会援引《公约》包括附件七针对中国提起新的国际仲裁。

按照《公约》规定,缔约国可以在国际海洋法法庭(ITLOS)、国际法院(ICJ)、《公约》附件七仲裁和附件八特别仲裁四种不同的争端解决方法之间进行选择。附件七仲裁是《公约》第十五部分规定的一种争端强制解决手段。

从程序上看,附件七仲裁的“强制”体现在仲裁的启动不需要争端当事方之间事先或事后的特别协议,只要争端一方按规定向对方发出仲裁通知,仲裁程序即可启动,无需对方的明示或默示的同意。

附件七仲裁的“强制”还意味着仲裁程序推进的单边性,这体现在两方面:首先,在一方不应诉时,申请方可请求仲裁庭继续程序并作出裁决,一方的不应诉并不妨碍程序的进行。其次,在争端各方就仲裁庭其余三名仲裁员的指派达不成一致时,任何一方可请求国际海洋法法庭庭长作出此种指派并从中选派仲裁庭庭长。

附件七仲裁提起和推进程序的单边性一定程度上颠覆了传统仲裁的基本原理,当争端当事方就仲裁事项产生分歧或无法形成合意时,仲裁庭具有极大的自由裁量空间和决定性地位,这可能使得附件七仲裁变成一种由单方意志决定的、在程序保障方面存在瑕疵的争端解决方式。

在目前国际的实践中,国际司法与仲裁机构肆意扩大管辖权,当事国“夹带私货”包装诉求,二者默契配合的情形并不鲜见。

一方面,法庭无视争端双方的争议实质,通过衍生问题、附属问题对案件确立管辖权的倾向愈发明显。另一方面,起诉方提起“临时措施”的门槛极低,以至于到目前为止,法庭从未因缺乏初步管辖权而拒绝采取“临时措施”的情形或案例。

同时,作为国际司法和仲裁活动的副产品,“司法造法”问题日渐突出。在对国际法进行解释和适用的过程中,国际司法与仲裁机构不时突破权限,修改或创设规则,从而对国际法的发展产生了实质性的影响。

事实上,国际司法与仲裁机构无论是在诉讼和仲裁案件中“定纷止争”,抑或在咨询意见案中“答疑解惑”,都应该遵循“解释和适用法律”的本分。“司法造法”已经突破了争端当事方的预期和授权,使得原本权威有限的国际司法与仲裁机构更会招致正当性方面的拷问。

位于荷兰海牙的常设仲裁法院 图自台媒

菲律宾滥用国际仲裁的险恶用心是什么?

根据国际法,各国享有自主选择争端解决方式的权利。任何国际争端解决机制对国家间争端行使管辖权,必须以当事国的同意为基础,即“当事国同意原则”。

“当事国同意原则”源于国际法中的尊重国家主权与平等这一基本原则。这在《联合国宪章》和许多国际文件中有明确体现,包括《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》和《关于和平解决国际争端的马尼拉宣言》。

《国际法院规约》第36条同样规定了解决国家之间争端的诉讼管辖权,无论是自愿管辖、协议管辖还是任择性强制管辖都取决于当事方的同意,国家同意构成了法院诉讼管辖权的基础和前提。

如前所述,中菲南海争议的核心是岛礁领土争议和海洋划界争议。关于领土争议,是由包括习惯国际法在内的一般国际法调整,《公约》争端解决机制对此无权处理。关于海洋划界争议,已被中国为行使《公约》权利所做的声明排除在争端强制解决程序之外。这两点是中国长期以来抵制国际涉海司法程序遭到恶意滥用的“安全阀”。

菲律宾长期以来对中国南海部分岛礁抱有非分之想,只是在不同历史条件下采取了不同的掩护方式。滥用国际司法程序是菲律宾在美国指使挑唆下采取的卑劣手段之一,明显违背“当事国同意原则”的司法滥用背后是精心设计的法律陷阱。

自2016年南海仲裁案非法裁决(下称“2016年非法裁决”)发布至今,菲律宾在海上、外交、立法和司法等方面采取了不少小动作以坐实“中国南海权利主张不合法”这一“仲裁结论”。在菲律宾看来,其嗣后再提起任何南海新仲裁,已经无需再讨论“权利主张是否合法”,而是直接针对“海上活动是否合法”这一问题。

由此推断,菲律宾不仅有预谋提起第二次仲裁,甚至还可能有第三次、第四次,以“连环仲裁”的方式强行坐实2016年非法裁决,“洗白”自身在南海的非法权利主张。

菲律宾扬言以海洋环境保护为由再提南海国际仲裁,本质上仍是拿属于中国的东西跟中国打官司,试图利用海洋法的争端解决机制做法律诓骗,根本目的在于固化自身非法所得,将其不合法的权利主张和解决方案强加于中国。

要看到,菲律宾可能提起的二次仲裁不是孤立的,其在诉由包装、诉状起草、证据储备、舆论造势、庭审答辩、煽宣炒作等全程序链条上,必定会使其与2016年非法裁决产生千丝万缕的联系,性质上是基于2016年非法裁决的“后手”和“补刀”。

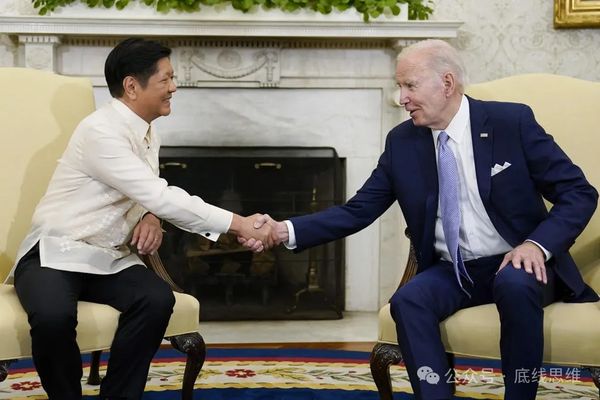

2023年5月初,菲律宾总统小马科斯访美,与美国总统拜登会谈。图自美联社

菲律宾滥诉对国际法治的危害是什么?

菲律宾如果再度单方面将有关争议提交强制仲裁,无视中菲南海争议的核心是领土主权争议和海洋权益重叠问题,不仅违背与中国多次确认的共识和在《宣言》中的承诺,也侵犯中国作为主权国家和《公约》缔约国应享有的合法权利。

中国已于2006年根据《公约》第298条有关规定作出排除性声明,将涉及海洋划界等事项排除在《公约》规定的强制争端解决程序之外。菲律宾将不属于《公约》调整事项的领土问题和已被中国排除的争议问题包装成《公约》解释或适用问题,违反国际法和《公约》。

菲律宾无视现实条件,将有关争议强行纳入所谓司法解决轨道,缺乏国家同意的第三方强制解决程序背离《公约》缔约国设计争端解决机制的初衷,以包装诉求的方式进行滥诉只会进一步动摇缔约国对《公约》争端解决机制的信心。

菲律宾再度单方面提起并执意推进南海仲裁,企图否定中国在南海的领土主权和海洋权益,试图迫使中国在有关问题上妥协,不仅会导致南海争议问题更加复杂难解,还会进一步损害《公约》的完整性,冲击国际海洋法秩序。

评论列表 共有 0 条评论

最新导读

热门文章

发表评论 取消回复