沈逸:沙利文的这次“交底”,揭示了美国对华“新战略”

来源:底线思维

视频/观察者网专栏作者 沈逸

复旦大学国际政治系教授

大家好,欢迎来到本期的《逸语道破》,今天我们来聊一聊沙利文在外交关系协会(CFR)的演讲。

美国总统国家安全事务助理沙利文发表演讲(图片来源:视频截图)

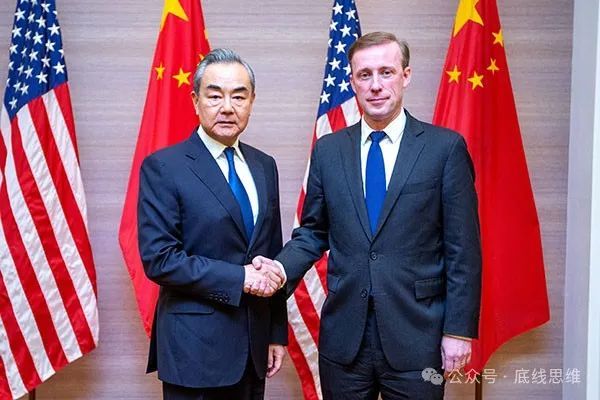

引起各方关注的首先是演讲的标题《中美关系的未来》。在今天世界格局下中美双边关系是各方高度关注的一组双边关系。沙利文此次演讲的背景是他与中国外办主任外交部部长王毅在曼谷进行了第三次交流。在这次演讲的问答环节中,沙利文明确表态,经过三次交流,中美之间的沟通和对话正在进入这样一种状态:事先虽会准备一些谈参和谈话要点,但是在对话中这些便会被放在一边,而是进行战略沟通。

换言之,此类交流是中美之间就对外战略进行交底的对话。这种交底有助于对各方的立场、观点、某些政策背后的真实意图形成准确的认知,避免误判与基于错误的认知和不当的理解的不必要的摩擦与风险。同时意味着中美关系正在进入一种中美两国日趋以平等的方式去展开对话的新阶段。

从美国的角度上来说,在沙利文的讲话中重申了美国之前的一个认识:在美国看来,中华人民共和国有意图、有实力对国际秩序进行重塑。这里的国际秩序特指美国在二战结束以及冷战结束苏联解体以后构建的以美国为核心的霸权秩序。在美方看来,中国是试图重塑秩序的挑战者,而就中方来说,美国构建如此秩序时,并未考虑包括中国在内的其他国家的合理的核心利益,所以这套秩序必须要进行调整。其原因不是中方对美国有意见,或者试图取代美国,亦或者要推动改变美国的国内制度,而是中国的国家利益发展使然。

比如说台湾问题,对此美国有一套它的安排,通过所谓的“与台湾关系法”,里根政府对于台湾的所谓“6点保证”等加以体现,核心无非是要干扰中国的统一进程。在这类问题上双方一定是有争议矛盾和摩擦存在的。

从中国的角度上来说,我们需要在实现自身国家利益的同时,以更加精确稳妥的方式,尽可能减少成本,降低风险。而站在美国的角度,它就会把中国视作为对于美国国际秩序的挑战和重塑。如此大背景下,中美之间构建一条双边对话通道,进行坦诚直白而具有建设性的沟通和交底,对于中美双方的关系无疑是至关重要的,这也是中美关系日趋走向成熟的重要标志。

2024年1月26日至27日,中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在曼谷同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮会晤。图自央视新闻客户端

具体关于美国拜登政府的对华政策,沙利文对此有一个比较清晰的表述。这个表述可以看作是在经历了4年左右的拜登的第一任期之后,美国这届政府对于对华战略的系统性总结。其基本特点就是:中美关系需要一套新的战略,并且这套新战略需要具有某种延续性,而拜登政府并没有形成一套完整的对话新战略,但是形成了三点基本的认知。

第一,他不会走特朗普的路线。所谓特朗普的路线就是无限制的全面对抗和摩擦。他认为这套政策最大的风险在于它会导致中美关系因为一些不必要的原因与意外而引发全面冲突,甚至是冲突的失控——今天中国的实力已经发展到了一定程度,和中国发生一场全面冲突并不符合美国国家利益。

第二,沙利文明确表达,美国拜登政府并不愿意回到特朗普之前的美方构建的中美关系传统框架中。这个传统框架中的一个核心点,也是此次讲话中引发各方普遍关注的表述,就是沙利文承认在过去几十年的时间里面,美国或明或暗地尝试用各种方法对中国进行改变的意图战略趋于失败。

这个表述在一定程度上验证了2017年特朗普白宫战略顾问史蒂夫·班农在离开白宫后提到的一个观点:1972年中美破冰之后很长一段时间,美国对中国的战略有一个基本的前提和假设,通过跟中国的接触可以实现对中国政权的更迭,并改变中国的政治制度。

当然为了避免误会,我们也要明确,不要认为美国政府有一个跨党派的长期延续的所谓对华战略,很多时候美国的对华战略和政策具有非常明显的刺激和反应特征,它和美国国内政治、美国国家利益以及中美双方力量对比等因素密切相关。而中美关系的一个显著的特点是双方的力量对比持续变化。在中国实力整体性提升过程中,美国对中国实力强弱的认知也不断变化。

所以至此,沙利文做了一个总结:美国现在清醒地意识到,就目前的态势而言,美国试图要通过跟中国的接触去实现对中国的改变,无论方式是明是暗,统统趋向于失败。

第三,沙利文明确指出,美国承受不起,也做不到在不与中国打交道的情况下构建一套战略。换言之,它没有办法简单复刻与苏联基于遏制的冷战式的战略。中美之间的新冷战并非美国没有意图,而是经过了特朗普与拜登政府的一系列实践与尝试,从实践效果上显示趋于无效。

那么现在拜登政府的战略是什么?可以理解为一种渐进主义的修补型的条件反射式战略。这个战略基于对于中美关系现状认知,用布林肯的话来讲,这套战略包含三个支柱:一是投资美国自身,二是发展美国和盟友的关系,三是与中国进行竞争。

所谓与中国竞争,美国又试图实现两方面的目标:一方面,对于那些它认为对中国实力增长至关重要,并对美国构成实质性的威胁冲击和挑战的领域进行全面的遏制,集中聚焦在高科技领域。拜登政府的“小院高墙”策略,从先进制程芯片到先进人工智能相关,对中国进行制裁,这也被认为是拜登政府的重点。另一方面,拜登政府有尝试追求避免在此过程中走向全面的摩擦和对抗,试图保持跟中国的对话。

在过程中,其实沙利文并不能提出美方的一套完整的战略论述,但是他描述了美国选择的三个特点。

第一,美国没有兴趣重建它认为已经过时的结构和机制,也就是所谓重回特朗普之前。这对于中方来说,很多研究者和分析人士都提及的比较良好的乐观的预期,即通过有效的沟通方式推动中美关系进而回到良性的正常发展轨道,其实已经行不通了。

第二,不会为了对话而对话。美国尝试每次对话都能够达到某种实质性的成效,最终导致中美关系现在呈现一种两分的局面。一方面,在宏观战略上,美国压制中国的意图和尝试正在变得日趋明显;而在工作层面,美国会积极地与中国进行沟通和对话,形成一系列功能性的议题,比如共同应对芬太尼的扩散以帮助美国国内解决毒品泛滥等问题,还有以气候变化为代表的全球议题上,尤其是在人工智能安全治理为代表的新鲜议题中,与中国进行合作。此类对话不仅在专业领域具有重要的实质性意义,同时对于中美关系来说,也具有某种重要的象征性意义。

第三则是中美两军之间的对话和沟通机制,保持中美关系处于战略稳定状态,避免由于不确定性、突发事件和意外风险等刺激而出现某种失控的局面,这在美国看来至关重要。

由此可见,拜登政府为中美关系设置的是一个相对有限、狭窄而清晰的功能性目标,不谋求中美关系在战略上实现某种破局,而是避免在拜登政府任内中美关系走向失控和全面的冲突。这种拜登式的对话战略从美国的外交决策上来说,它属于某种典型基于渐进主义的外交,可以理解为裱糊、凑合、维持。不管我们是否满意,至少这是目前拜登政府的核心团队对于中美关系的认识和理解。

从中美关系整体发展角度而言,美国的霸权进入到了它也未知的航段,它才开始逐渐意识到一个客观的现实:中国是一个美国前所未见的独特的对手,它和美国之间存在非常明确的经济相互依存关系,美国没有能力摆脱这种经济相互依存关系。它可以对中国进行局部的约束,但这种约束在深层的经济规律作用下,导致经济客观上的负荷相互依存非但没有减弱,还以另一种更加微妙的形式深化与系统化。

美国试图降低对于中国的过度依赖。从实践效果上来说,美国政府出台了一系列政策,但效果都不好,它所能达到的最直白的外部显示效果是促成了产业链的调整。但是这种调整在一定程度上只是生产环节的延展。从中国出产的产品转换成了另一种在美国现有战略框架下能够通过的新型产品。比如墨西哥以及一些第三世界国家,它们只是承接了一些原本位于中国大陆的的生产环节,但产业链并并没有实质性的摆脱中国。

今天的美国知道自己不要什么,它不希望看到中国的高速发展对美国霸权的冲击和挑战;也知道自己要什么,它要维系并持续提升美国自身内生的发展性动力,确保美国在跟中国宏观的总体的战略竞争当中继续保持相对的优势地位。但它不知道战略上如何一劳永逸地实现这一目标,只能采用大量国内政策,在具体的前沿功能性领域进行有限的调节。

在此过程当中,美国政府面临的第一个核心缺陷,就是政府能力的相对不足,甚至是有效供给的绝对不足。美国可以出台一系列政策,这些政策的目标清晰,但路径并不清晰具体,效果甚至可能是完全偏离的。

举例而言,2023年中美在半导体先进芯片领域展开的竞争,美国试图通过芯片与科技法案,实现芯片制造业向美国本土的回流,而厂房的施工却落后于预期。其原因不是中美竞争,而是美国国内结构性的特点:美国的工人在生产建设先进厂房的技能和技术上滞后于现实的需求,无法满足预期。

“俄亥俄州一号”:英特尔公司美国新芯片工厂建设中(图片来源:IC Photo)

第二,受到美国国内政治的干扰,拜登政府聚焦于工人阶级,以保障美国工人工作岗位为核心的所谓中产阶级的外交战略,决定了它无法遵从客观经济规律,采用最具比较优势的方式实现自身的战略目标。

第三,美国的产业结构和政府据其战略需求而要推动布局的产业政策,其与所需的政府关键能力之间存在明显的鸿沟,它并没有办法将战略上所规划出来的目标落到实处。

第四,美国政府显著受到了美国选举政治的干扰。目前,芯片与科技法案在它的补贴问题上,越来越明显地成为让垄断的平台企业获得政府优势补贴和的工具,而对于真正需要补贴和政府支持的美国中小企业来说,它所能获得的实质性补贴的力度远低于预期,其产生的创新推动和产业引导效果也会远低于预期。

同时,此类法案的政策目标已经发生了微妙而重要的偏转。它从聚焦美国先进芯片产能的重塑转向服务于选举政治,尤其是拜登政府2024年总统选举需求的资金募集和就业岗位创造目标,而其过程中,甚至出现了让人哭笑不得的现象。比如被反复强调的就业岗位创造,拜登想当然地认为可以引入10周快速速成培训机制,把芯片产业的门外汉变成先进制程流水线上的熟练工人,而这在实践当中其实是做不到的。那些能够满足这种目标的芯片厂所生产的芯片,并不是美国政府整天挂在嘴边的先进制程芯片,而仅仅是停留在20世纪90年代末期到21世纪初期的水平,无法满足中美之间的芯片领域的战略竞争需求。

从数值上来看,拜登政府包括沙利文在列举芯片与科技法案取得成效的时候沉迷于纸面数据。比如说它创造的就业岗位,带来的价值衍生创造,是建立在企业填写的申报书的基础之上,而这些申报书数据是为了获得补贴。换言之,所有这些成效都不过纸上谈兵,而并没有走向实践。

在实践中,美国国内的政治社会和经济结构持续,在包括先进制程芯片在内的各个领域,对美国自身提升制造业回流产生了实质性的负面影响,而迄今为止,拜登政府仍然未能拿出实质性的方案解决这些负面影响。这也反过来解释了为什么沙利文说拜登政府没有可能拿出一套全新的对华战略:深刻根植于美国的政治经济社会制度的结构性原因,制约了美国形成一套全新的对话战略,决定了拜登政府的对华战略具有显著的临时过渡和转换特性。

而从中国的角度上来说,对于中美关系进入新阶段,一个非常重要挑战与考验,就是我们的认知与心理也要做出相应的调整。这种调整要符合中国的国家利益,建立在对于中美关系中的身份认知和长期、系统、准确的理解和把握的基础之上。1995年,美国国际关系学者约瑟夫奈说过一句名言:“如果美国把中国当成敌人,那么中国就有可能真的成为美国的对手或者是敌人。”

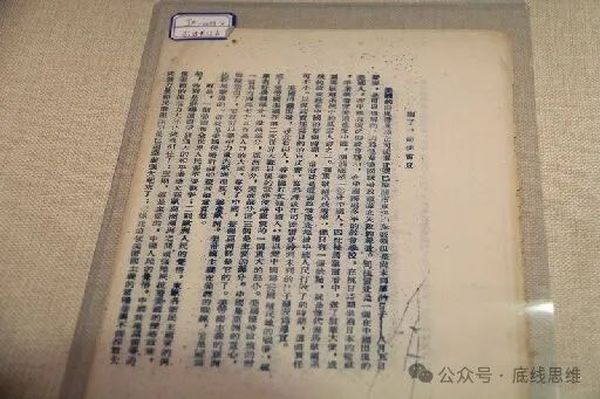

在中美关系中,自1949年以来,每次中美关系身份认知的重大变化和调整中,始终是美国对中国的错误认知为中美关系带来了中美关系负面影响。美国始终未能以一种对等的方式,客观公正全面的认识和理解并尊重中国的核心国家利益。1949年,中国试图跟美国建立在对等基础上的全新关系,华盛顿关上了大门,于是便有了那篇非常著名的《别了,司徒雷登》。

毛泽东同志于1949年8月18日在新华社发表的著名文章《别了,司徒雷登》(图片来源:IC Photo)

现在的情况同样如此,并非中国主动挑衅美国的核心利益,而是美国在看到中国成长所产生的恐惧,导致在特朗普政府时期开始对中国实施关税战。而拜登政府又试图以“小院高墙”的名义,在高科技领域对中国进行精准制裁,以对美国而言相对较小的代价实现对中国的战略遏制。

总结来看,沙利文的讲话显示,拜登政府无意让中美关系做出重返特朗普政府之前状态的意图——也就是我们认为的中美关系传统意义上的良性健康发展轨道,同时拜登政府又拿不出一套全面彻底的新的对话战略,所以我们看到的是一套非常纠结而琐碎甚至在各个部分之间充满矛盾的、渐进主义的、缝缝补补的、有限调整的战略。

这告诉我们,我们要做好和美国进行一种非常具有时代特色和历史背景特征的新型战略竞争的准备,而这种中美之间的新型战略竞争会持续相当长一段时间,并对两国的战略能力提出深层次的考验。

当然,最终决定胜败最核心的原因是何方能犯更少的错误,何方可以创造更多新质生产力,在战略竞争环节中展现出更高的能力,同时也检验着双方外交和战略决策团队应对危机突发事件进行有效风险管控的能力。

就目前而言,除了去认识和理解美方的认知之外,我们需要形成一套中美关系的全新战略。其中的核心特征是趋向底线思维并做好红线管理,遵循中国自身发展节奏和核心利益需求,构建并完善对美战略,展开中美战略博弈的全新阶段。

这个全新阶段需要全体关心中国未来发展和自身成长的中国人保持高度的关注与深刻的观察,也相信在2024年以及未来的时间,我们能够对中美关系新阶段的新特征、新特点和新规律,形成更加全面准确有效的认识和把握。

评论列表 共有 0 条评论

最新导读

热门文章

发表评论 取消回复